Gloires et Souvenirs Maritimes

1815 - 1855

Prise du fort de Santi Petri

(1823)

Louis XVIII se fit désigner par le Congrès de Vérone pour rétablir Ferdinand VII, renversé par ses propres sujets. Ce prince avait été conduit à Cadix par les Cortés. Pour réduire cette place, il fallut que l'escadre de l'amiral Duperré en fasse le siège. Cadix se rendit après huit jours de résistance.

CE matin au point du jour, les vents étant à l'est, j'ai donné ordre aux vaisseaux le Centaure et le Trident et à la frégate la Guerrière d'appareiller, mon dessein étant d'attaquer le fort de Santi Petri.

À sept heures la division était sous voiles. Mon projet était de passer à terre du banc de rochers nommé le Juan Bella. En conséquence, je donnai ordre à la corvette l'Isis, commandée par M. Boniface, capitaine de vaisseau, que vous m'aviez envoyée dans la nuit et que j'avais retenue, de prendre la tête de la ligne et de sonder devant elle, à distance, afin de pouvoir me signaler le fond. La division s'approcha ainsi de la terre au nord de Santi Petri, en louvoyant sous les huniers.

À midi je fus rallié par la goélette le Santo Cristo, commandée par M. Trotel, lieutenant de vaisseau.

À une heure un quart, je fis hisser le signal dont j'étais convenu avec nos batteries pour qu'elles commençassent leur feu, ce qui fut fait avec une extrême vigueur. Parvenu à la distance à laquelle je voulais être, et relevant le fort de Santi Petri dans le sud-est, je donnai ordre à M. Ponée, commandant le Centaure, de prendre position à ce point et de s'embosser; ce qui fut exécuté avec habileté, malgré la force du vent qui fraîchissait en ce moment, et celle des courants, qui prenaient le vaisseau par la hanche de bâbord ; les voiles serrées avec autant d'ordre que de célérité, je fis signal de commencer le feu, auquel le fort répondit par le petit nombre de pièces qu'il avait dans cette partie.

Pendant ce temps le Trident s'avançait : il vint mouiller derrière le Centaure, et commença le feu aussitôt qu'il fut embossé, recevant avec le Centaure celui d'une batterie de l'île de Léon et d'une batterie de Santi Petri, qui tiraient également sur la goélette le Santo Cristo, qui n'en était qu'à un quart de portée.

Il était trois heures. Le Centaure combattait depuis une heure un quart ; le fort de Santi Petri ne ripostait plus qu'à de longs intervalles : je jugeai que le moment d'en tenter l'assaut était venu. Je fis signal à la division d'embarquer les troupes dans les chaloupes et de les diriger sur le Centaure. Ce mouvement se fit avec toute la célérité que je pouvais désirer, et je n'attendais plus que le moment où le Trident et la Guerrière auraient commencé leur feu pour ordonner le débarquement, quand à trois heures et demie le fort arbora un pavillon blanc, qui fut à l'instant salué de mille cris de « Vive le roi! »

Je fis pousser sur-le-champ les chaloupes au large, ayant à bord quatre cent vingt hommes des 12e et 24e de ligne et un détachement de grenadiers de l'artillerie de marine. Arrivés au pied du rocher sur lequel le fort est construit, M. Tétiot, capitaine de frégate commandant le débarquement, m'expédia un parlementaire, officier espagnol, qui me proposa pour capitulation que la garnison du fort fût libre de se retirer dans l'île de Léon sous ses drapeaux respectifs, pour continuer d'y servir contre l'armée française. Je ne voulus pas souscrire à cette condition et je lui donnai pour ultimatum que la garnison prendrait l'engagement de ne pas servir contre la France pendant toute cette guerre.

Ces conditions, consenties par le commandant du fort, allaient être remplies ; mais la crainte que les Espagnols avaient de rentrer dans l'île de Léon les détermina ensuite à se constituer prisonniers, et nos troupes prirent à l'instant possession du fort sous le commandement de M. Louftaud, chef de bataillon dans le 12e. Les Espagnols y avaient vingt-sept pièces de canon de 24 en bronze, cent quatre-vingts hommes de garnison, des munitions nombreuses et deux mois de vivres. Ils ont eu treize hommes tués ou blessés.

Je connaissais trop l'importance de la position de Santi Petri pour ne pas profiter à l'heure même du succès que je venais d'obtenir. J'ai fait armer aussitôt un canot par bâtiment pour intercepter les bateaux qui, en entrant par la rivière de ce nom, ravitaillaient Cadix malgré la surveillance la plus active de nos croiseurs, et déjà j'entends le canon du fort tirer sur ces bateaux; son feu, joint à celui de la batterie que nous avons en face, ôte sans retour à Cadix ce moyen de ravitaillement à peu près unique.

Je ne terminerai point ce rapport général sans payer à l'état-major, aux matelots, aux soldats du Centaure le tribut d'éloges qu'ils ont si bien mérité. Tous ont montré un enthousiasme que rien ne peut exprimer.

AMIRAL DES ROTOURS.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Navarin

Combat de Navarin

(20 OCTOBRE 1827)

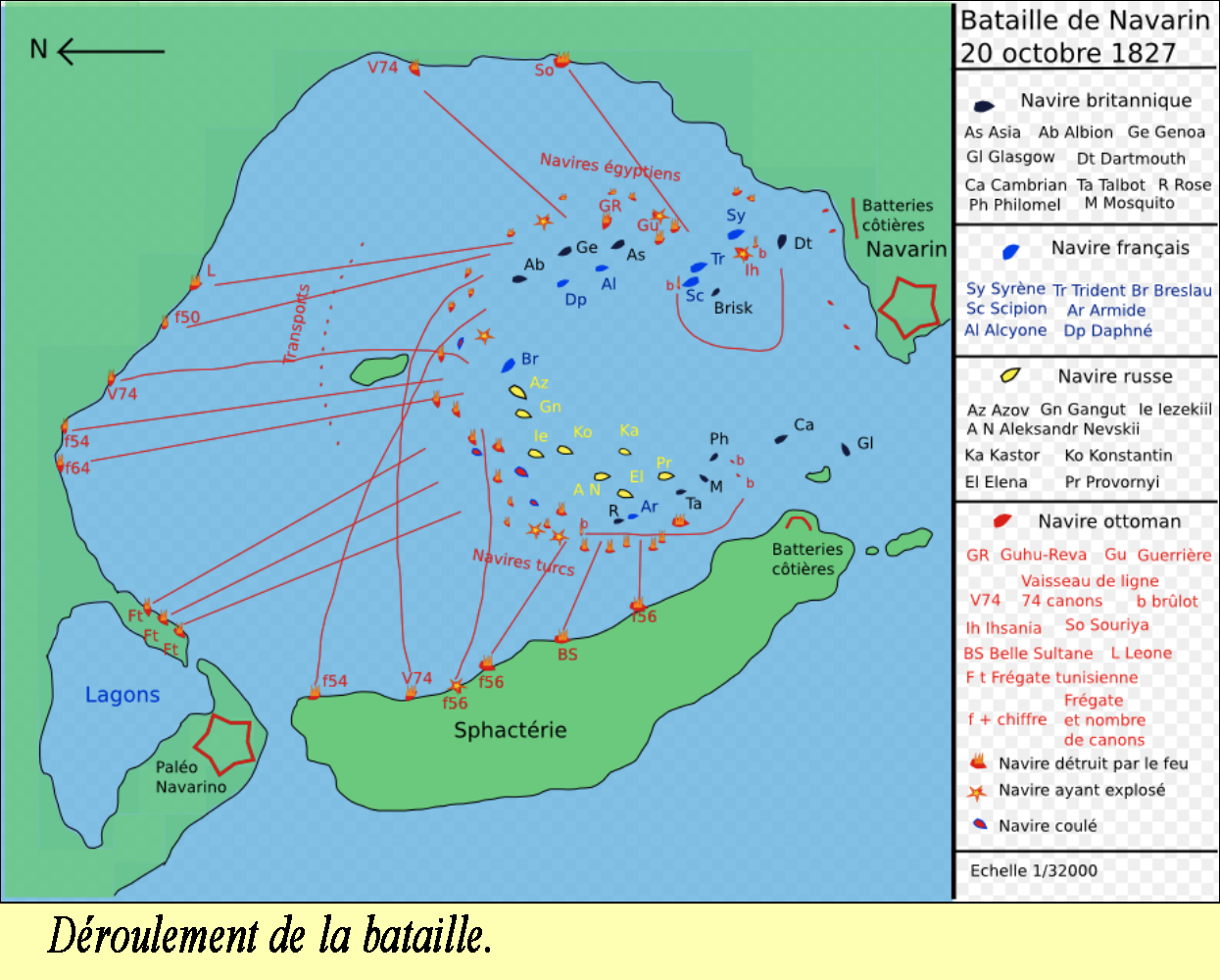

La Russie, l'Angleterre et la France firent cause commune pour soutenir la Grèce révoltée contre l'oppression turque. La médiation de ces trois puissances ayant été repoussée, on résolut de recourir à la force. Les escadres combinées attaquèrent dans la baie de Navarin la flotte turco-égyptienne.

Rade de Navarin, le 21 octobre 1827.

VICTOIRE et santé, mon cher papa, voilà deux mots qui vont résonner bien agréablement quand vous apprendrez le combat terrible qu'ont livré hier les puissances alliées contre la flotte turque.

Le résultat est que la marine turque est anéantie. Cinq frégates ont brûlé et sauté pendant le combat, et pendant la nuit on a entendu beaucoup d'explosions ; en un mot, de dix-huit frégates et de trois vaisseaux, il ne reste plus aux Turcs qu'un vieux vaisseau qui n'a pas donné, deux frégates et un assez bon nombre de corvettes ou bricks dont on va sans doute s'emparer aussi. Nous n'avons pas anéanti tout cela sans recevoir de boulets, aussi les amiraux français ou anglais sont-ils presque entièrement désemparés; plusieurs vaisseaux et autres bâtiments ont été fort maltraités; on compte à bord de la Sirène une quarantaine d'hommes hors de combat; mais moi je ne m'y trouvais pas, car j'étais dans un canot et sur une goélette pendant toute l'affaire, qui a commencé à une heure et demie et n'a cessé qu'à la nuit. Voici à peu près ce qui s'est passé et ce qui a déterminé le combat.

Depuis plusieurs jours les escadres réunies croisaient devant Navarin, où était renfermée la flotte turque au nombre de quatre-vingt-dix bâtiments, dont trois vaisseaux, dix-huit frégates et le reste corvettes et bricks. Le gouvernement turc ne se décidait pas promptement, à ce qu'il paraît, sur les arrangements qui lui sont proposés par les puissances. Nous autres, nous commencions à avoir besoin de prendre nos quartiers d'hiver, vu le mauvais temps. En conséquence, on envoya une frégate à Navarin pour engager les flottes à retourner à Alexandrie et à Constantinople.

Cette frégate vit que l'armée était embossée en demi-cercle et que six brûlots se trouvaient à l'entrée du port.

L'amiral anglais, qui commande ici, décida aussitôt qu'on devait entrer à Navarin en amis ou en ennemis par le premier bon vent; ce ne fut cependant que le surlendemain que le vent permit d'entrer.

L'ordre de bataille était celui-ci.

L'amiral et les trois vaisseaux français attaquaient à droite l'aile gauche de l'armée, composée principalement d'un vaisseau et de cinq frégates du premier rang. L'amiral anglais avec ses vaisseaux devait attaquer le centre, les Russes l'aile droite, et enfin les frégates devaient avoir affaire à une foule de corvettes et de bricks. Une frégate anglaise et les bricks eurent pour leur part les brûlots.

Le 20 à midi, l'escadre alliée fut réunie à une lieue du port et l'amiral anglais entra en tête sans aucune résistance. La division française le suivit en partie aussi, avant que les forts se missent à tirer. La frégate anglaise chargée des brûlots s'embossa devant l'un d'eux et envoya deux embarcations pour s'en assurer; mais à peine furent-elles arrivées que les Anglais en montant à bord furent culbutés de toutes parts par les gardiens des brûlots; ils y perdirent un officier et une quinzaine d'hommes. Alors commença une fusillade très vive entre le brûlot et la frégate anglaise, et c'est ce qui détermina l'affaire.

Pour moi, avant d'entrer, l'amiral m'avait expédié dans un canot avec douze hommes à bord de la goélette la Daphné, afin d'aller aux ordres du capitaine accrocher quelques brûlots et les écarter ainsi des bâtiments.

Nous entrions avec deux vaisseaux français, lorsque le feu commença par la Sirène, qui tira à boulets sur le brûlot; aussitôt les forts nous envoyèrent des boulets qui désemparèrent en partie la goélette ; nous arrivâmes cependant bientôt près d'un brûlot auquel le feu se trouvait, et le capitaine m'envoya pour le séparer.

Je partis, et à peine étais-je à dix pas de la goélette qu'un boulet frappa l'avant du canot et m'enleva deux hommes, et qu'un autre vint enlever le chapeau de mon patron; nous excitâmes cependant nos canotiers et nous fûmes au brûlot; mais la goélette se trouva ensuite engagée et il fallut la remorquer à son tour, puis les boulets coupèrent notre amarre et il fallut cesser; nous retournâmes donc à bord de la goélette, qui se trouva mouillée définitivement au point d'entrecroisement de tous les feux, de sorte que ses six pièces de canon furent bientôt hors d'état de servir; le capitaine ne pouvant plus rien faire et les hommes tombants, le capitaine les fit coucher à plat ventre et nous attendîmes tranquillement là l'issue du combat ; les boulets pleuvaient comme grêle, leur sifflement fut continuel pendant quatre heures.

Nous eûmes le gouvernail emporté, les deux mâts cassés, les voiles criblées, des boulets à fleur d'eau qui forcèrent à faire jouer les pompes; je perdis encore deux de mes hommes, mais il fallait qu'il en partît.

Cependant nous étions supérieurement placés pour tout voir; la Sirène, qui m'intéressait, fut prise entre trois feux et s'en débarrassa à merveille, jamais feu ne fut mieux fourni, et bientôt ses adversaires furent anéantis par le Trident, dont elle reçut aussi des boulets, car dans ce brouhaha la fumée empêchait souvent de rien voir; on reçut beaucoup de boulets amis; en un mot elle coula une frégate, et une autre sauta près d'elle; elle fut assez maltraitée : quarante hommes hors de combat.

Le vaisseau-amiral anglais était aux prises avec deux frégates et un vaisseau turc qui s'est battu avec la plus grande opiniâtreté et qui, quoique tend ensuite entre deux feux des plus meurtriers, n'a pas amené pavillon; la nuit seule l'a caché aux yeux. D'abord un petit nombre de bâtiments a soutenu le choc de toute l'escadre turque, car les Russes, qui devaient arriver les derniers, étaient vivement occupés avec le fort de l'entrée; enfin ils se sont avancés et ont soutenu un très beau feu; l'amiral russe a pris d'abord une mauvaise position, mais le vaisseau français Breslau, qui était resté sans voiles, est venu prendre deux frégates qui filaient le russe, et dans trois bordées par division il a mis hors de combat deux frégates de soixante canons; les conscrits qu'il avait à bord se sont battus comme des lions et en vrais vétérans; le commandant du Breslau, M. de la Bretonnière, et les Français par conséquent, ont reçu un éloge bien flatteur de l'amiral russe devant le commandant du vaisseau-amiral anglais. M. Le Roy, aide de camp de notre amiral, fut ce matin voir l'amiral russe, qui lui dit en le voyant : « Quel est le brave capitaine français qui commande le Breslau? » M. Le Roy l'a nommé : « Eh bien, mon cher, a-t-il dit, vous le verrez avant moi, embrassez-le de ma part, car son noble dévouement et le beau feu de sa batterie m'ont épargné beaucoup de sang ».

La frégate française l'Armide s'est aussi bien montrée; sur l'aile droite, elle a combattu seule contre quatre frégates, elle a fait amener et a amariné une frégate de premier rang et a fait fuir les autres.

Du reste, chacun a fait son devoir; et dans ce combat mémorable, cette espèce de haine nationale entre les Français et les Anglais a été mise de côté : les trois peuples différents ont combattu en frères.

Le feu a cessé à la nuit; alors quatre frégates turques avaient sauté ; j'arrive cependant sur la Sirène et j'ai la douleur d'apprendre que sur tout l'état-major un élève, le meilleur garçon sans contredit, avait eu la tête percée d'un biscaïen. Nous avons perdu aussi le drogman de l'amiral, un bien brave camarade.

Pendant toute la nuit, d'heure en heure, l'explosion des bâtiments avait lieu ; c'était la plus belle horreur que l'on puisse voir.

Je vous écris le 21 à sept heures du soir; à peu près trente bâtiments turcs ont sauté; ils sont résolus à brûler ainsi toute leur flotte; nous sommes heureux si le vent ne vient pas du fond du golfe avant que tout soit expédié, car les Turcs enverraient sur nous tous ces brasiers qui pourraient nous faire beaucoup de mal.

Adieu, mon cher papa, sachez que tous les 30 du mois il part de Toulon un bâtiment de guerre pour le Levant, afin d'escorter les convois qui se présentent ; ainsi en m'écrivant le 15 je pourrai recevoir de vos nouvelles tous les mois; n'oubliez pas ceci, car je vous reprocherais de la négligence si vous ne m'écriviez pas régulièrement.

Dieu et notre bonne Mère, qui m'ont préservé d'accidents dans cette circonstance critique, ne m'abandonneront pas, je l'espère, jusqu'à la fin de la campagne, et je pourrai alors vous embrasser. Quel jour de bonheur! Je n'ai que le temps de vous raconter mon affaire, et encore je le fais à trois fois différentes ; car nous sommes en remâtage, et les vergues, les canons, les cordages, les blessés nous encombrent partout.

Embrassez bien mes sœurs et mes amis. Je suis très content; le premier combat auquel j'aie assisté a eu pour dénouement la victoire, et un jour de victoire est toujours un jour de fête.

(Joseph Kerviler, Souvenirs d'un vieux Capitaine de frégate.)

(Champion, éditeur.)

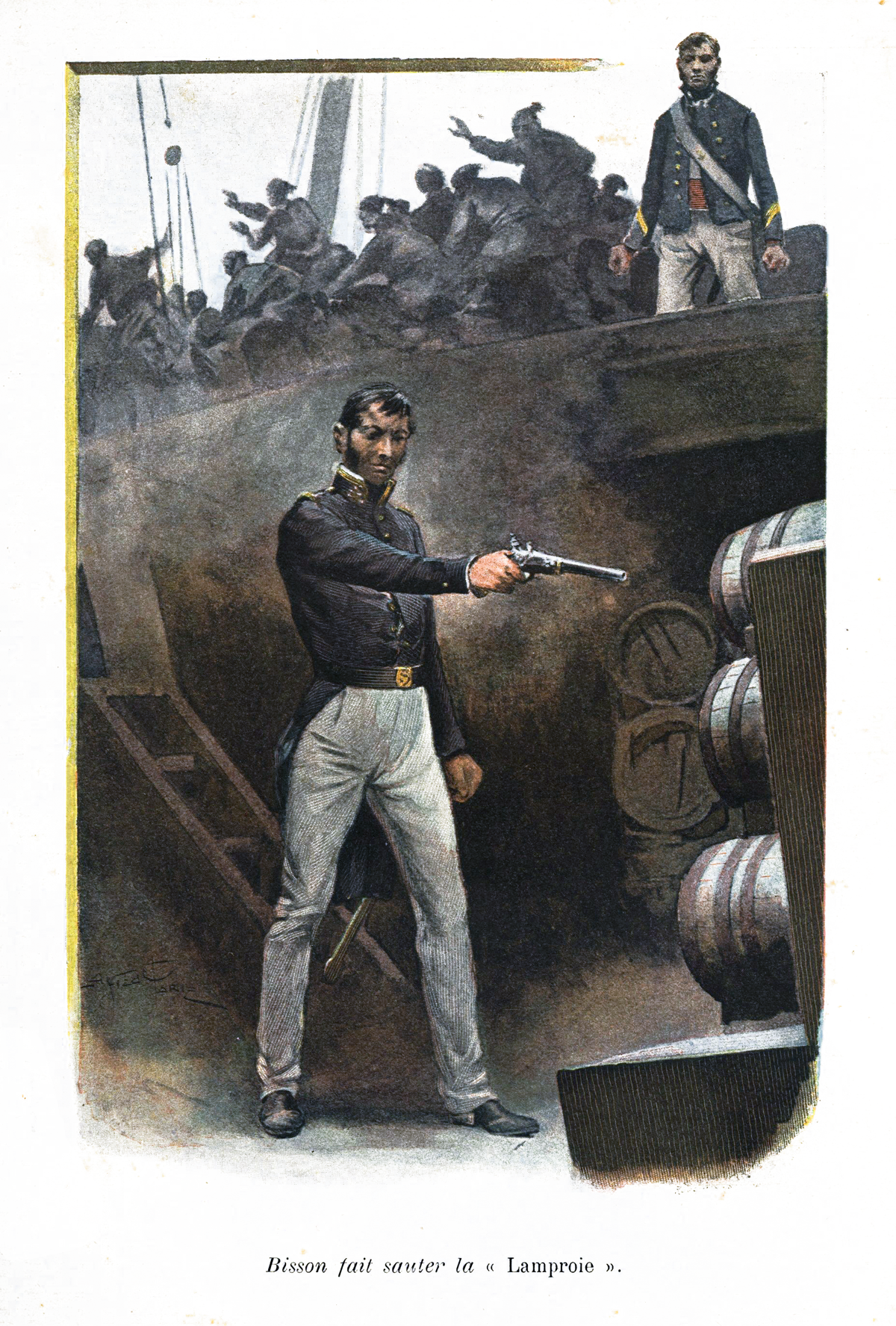

Héroïsme de l'enseigne Bisson

(5 NOVEMBRE 1827)

Les navires français faisaient dans les mers du Levant une chasse active aux pirates. C'est dans l'une de ces courses qu'eut lieu l'événement suivant.

UN brick pirate, le Panayoti, venait d'être pris par la gabare la Lamproie, mais comme cette dernière avait un équipage peu nombreux, elle laissa sa prise à la frégate la Magicienne, qui se chargea de l'armer pour la conduire à Smyrne. Quinze hommes commandés par l'enseigne Bisson y furent embarqués, puis elle prit le brick à la remorque. Un assez fort coup de vent, qui surprit quelques jours après la frégate, la força de lâcher cette remorque, et, au lieu d'attendre et d'escorter la prise, elle l'abandonna et continua sa route. Le mauvais temps contraignit bientôt Bisson à s'arrêter à Stampalie, seul port qu'il avait sous le vent et qui était réputé pour servir de retraite aux forbans.

Dans la nuit un de ses prisonniers s'étant échappé, il ne douta plus qu'il allait être attaqué par les pirates quand ils apprendraient le petit nombre d'hommes qui formaient son équipage. Bisson rassemble alors ses matelots, les prépare à un combat à outrance, leur déclare son intention de ne pas se rendre à des bandits qui les assassineraient lorsqu'ils seraient tombés en leur pouvoir, et convient avec son pilote Trémentin que le dernier des deux qui survivrait ferait sauter le bâtiment, lorsque les Grecs en seraient possesseurs.

Ses prévisions se réalisèrent la nuit suivante. Deux mistics, montés par cent cinquante hommes, vinrent en l'attaquant par l'avant, à la faveur de l'obscurité, lui ôter la ressource qu'il pouvait tirer de quatre pièces de canon dont était armé le brick. Cependant, à la tête des siens, il opposa aux agresseurs la plus vigoureuse résistance et ce ne fut qu'en passant sur le corps de dix matelots français que les Grecs, après avoir perdu beaucoup de monde, furent maîtres du navire.

Bisson blessé, voyant que tout était perdu, ordonne aux cinq matelots qui lui restent de se jeter à la mer pour tâcher de gagner la côte à la nage. Quant à lui, armé d'un pistolet, il descend dans la chambre où se trouvaient plusieurs barils de poudre, en disant : Adieu, pilote, je vais tout finir.

De dessus le pont le pilote lui tient la main, et lorsque tous les Grecs furent montés à bord, au signal de Trémentin, il fait feu et saute avec son navire.

Le plus heureux hasard voulut que le pilote fût lancé à la mer, étourdi de sa chute, mais seulement avec un bras contusionné. Le froid rappela rapidement ses esprits, et sur un débris du bâtiment il parvint à gagner le rivage.

Les habitants de Stampalie, qui n'étaient pas tous complices dans cette affaire, recueillirent nos six braves. Quelques jours après on trouva sur la plage les corps de soixante-dix à quatre-vingts Grecs et les membres épars de l'intrépide mais trop malheureux Bissons. (1)

Le pilote Trémentin fut nommé enseigne de vaisseau le 9 mars 1828.

(1). La ville de Lorient, dont il était originaire, lui a élevé une statue.

(J. Kerviler, Souvenirs d'un vieux Capitaine de frégate.)

(Champion, éditeur.)

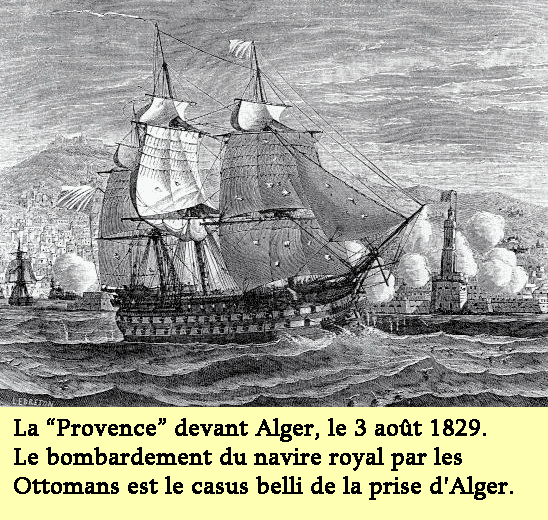

Une insulte au pavillon parlementaire

Le blocus fut établi devant la régence d'Alger à la suite d'une insulte commise en 1827 par le dey sur la personne du consul de France. Voici l'épisode de ce blocus qui détermina l'expédition et la conquête de l'Algérie.

LE 17 juin 1829, une felouque avait été signalée sortant d'Alger et courant à l'est toutes voiles dehors : les deux frégates Iphigénie et Duchesse de Berry qui donnèrent aussitôt la chasse. Le corsaire s'étant jeté à la côte, trois embarcations de chacune des deux frégates furent envoyées pour le détruire. Le rivage était couvert de gens armés ; derrière eux on voyait des cavaliers s'agiter et de nouveaux groupes accourir.

Quand les embarcations furent à courte portée, elles ouvrirent, malgré la houle, un feu nourri et sûr qui eut bientôt balayé la plage ; mais tandis que nos marins incendiaient la felouque, l'un des canots de l' Iphigénie, enlevé par une lame énorme, s'échoua profondément dans le sable. À cette vue, les trois embarcations de la Duchesse de Berry se portèrent vivement à terre afin d'assister l'équipage en péril. De toutes parts les Arabes avaient reparu; ils s'enfuirent de nouveau après une lutte violente et sanglante.

En ce moment la force des lames était telle qu'une seule des quatre embarcations put être renflouée ; il fallut abandonner les trois autres ; mais avant qu'il eût été possible de pousser au large, les assaillants étaient revenus pour la troisième fois.

L'unique embarcation, déjà trop chargée, ne pouvait contenir tout le monde. Il y eut dans cette crise des actes sublimes.

Vingt-cinq officiers et marins se dévouèrent pour le salut de leurs camarades; vingt-quatre périrent ; leurs têtes héroïques furent portées le lendemain à la Kasbah.

Quand le consul de Sardaigne demanda au chef la permission de faire donner la sépulture aux corps décapités, Hussein lui répondit que ses gens y courraient trop de risque, parce que les tribus avec lesquelles les Français avaient été aux prises étaient les plus féroces non seulement de la côte, mais de toute la régence. Il ne fit d'ailleurs pas difficulté de rendre aux consuls les vingt-quatre têtes, qu'il avait payées cent piastres chacune ; il en avait donné deux cents pour le seul prisonnier qui eût échappé à la mort.

Quelques semaines après cet incident, le vaisseau la Provence, portant le pavillon du contre-amiral de la Bretonnière, se présentait devant Alger.

Par l'entremise du consul général de Sardaigne, une audience fut demandée au dey, qui, après quelques pourparlers, consentit à recevoir à la Kasbah l'amiral négociateur.

Le 31 juillet, M. de la Bretonnière, accompagné d'un capitaine de frégate, d'un secrétaire et d'un interprète, débarqua dans le port d'Alger; une foule tumultueuse, à grand'peine contenue par le bâton des janissaires, grondait autour du cortège.

En se rendant d'abord à la résidence du ministre de la Marine, où le comte d'Attili devait le rejoindre, l'amiral trouva rangés sur son passage, comme les trophées d'une prétendue victoire, les trois canots que la mer avait enlevés à nos marins, le 17 juin.

Arrivé à la Kasbah, il refusa de subir l'humiliante exigence que l'étiquette algérienne imposait aux étrangers ; il garda son épée.

Sa conférence avec le dey dura deux heures ; les conditions préliminaires qu'il était chargé de présenter et de soutenir au nom du roi n'avaient été ni augmentées ni diminuées. C'étaient l'envoi d'un personnage considérable de la régence à Paris et la conclusion d'un armistice.

Hussein remit au surlendemain sa réponse.

Le 2 août, l'amiral se rendit de nouveau à la Kasbah.

Malgré tous ses efforts, le dey refusa péremptoirement toute satisfaction, en disant qu' « un prince doit toujours soutenir ce qu'il a prononcé » ; mais il termina l'audience par ces mots : « J'ai de la poudre et des canons, et puisqu'il n'y a pas moyen de s'entendre, vous êtes libre de vous retirer. Vous êtes venu sous la foi d'un sauf-conduit; je vous permets de sortir sous la même garantie. »

En retournant à son bord, M. de la Bretonnière promit au consul général de Sardaigne de différer jusqu'au lendemain à midi son départ.

Le 5 août, à midi, le brick l'Alerte, qui avait accompagné la Provence appareilla le premier pour sortir de la rade.

Une heure après, la Provence leva l'ancre à son tour.

À ce moment, le port, le môle, le rivage, toutes les terrasses des maisons étagées depuis le port jusqu'à la Kasbah étaient couvertes de spectateurs. La brise était faible. Le vaisseau, sous pavillon parlementaire, s'avançait lentement.

Tout à coup une détonation retentit dans la batterie du fanal, puis une seconde et une troisième. Au signal du canon, la foule répondit par des clameurs ; les batteries qui paraissaient désertes s'animèrent ; pendant une demi-heure, les bombes et les boulets tombèrent autour du vaisseau-amiral.

Cependant il marchait, calme et dédaigneux, sans répondre à l'outrage ; quand il fut hors d'atteinte, il amena seulement alors le pavillon parlementaire qu'il avait, lui seul, respecté jusqu'à la fin ; et pourtant onze boulets avaient frappé le majestueux navire. Malgré l'aveuglement de son orgueil, Hussein ne tarda pas à reconnaître la grandeur de l'attentat qu'il venait de commettre.

Le 6 août, il fit indirectement savoir à M. de la Bretonnière que le ministre de la Marine, le commandant des canonniers et tous les chefs de batterie avaient été destitués et chassés, pour avoir agi sans ses ordres.

Le désaveu n'obtint pas plus de réponse que l'agression.

Quand ces graves nouvelles arrivèrent à Paris, elles se perdirent d'abord dans l'émotion causée par la chute du ministère Martignac ; la politique de transaction avait échoué. Le prince de Polignac et ses amis venaient d'être appelés par la confiance du roi Charles X au pouvoir.

... Un seul grand fait certain, éclatant, incontestable, dominait tout, s'imposait à tous : le 3 août, en pleine lumière, devant les grands espaces du ciel et de la mer, sous les yeux de cinquante mille témoins émus et frémissants, aux cris d'une foule qui se rendait par ses applaudissements complice de l'attentat, le dey Hussein avait outragé le pavillon français et le pavillon parlementaire, l'honneur d'une grande nation et le droit de toutes les nations.

(Camille Rousset, la Conquête d'Alger.)

(Pion, Nourrit et Cie, éditeurs.)

https://www.algerie-ancienne.com/Salon/Galib/8France/01expedit/12naufrage.htm

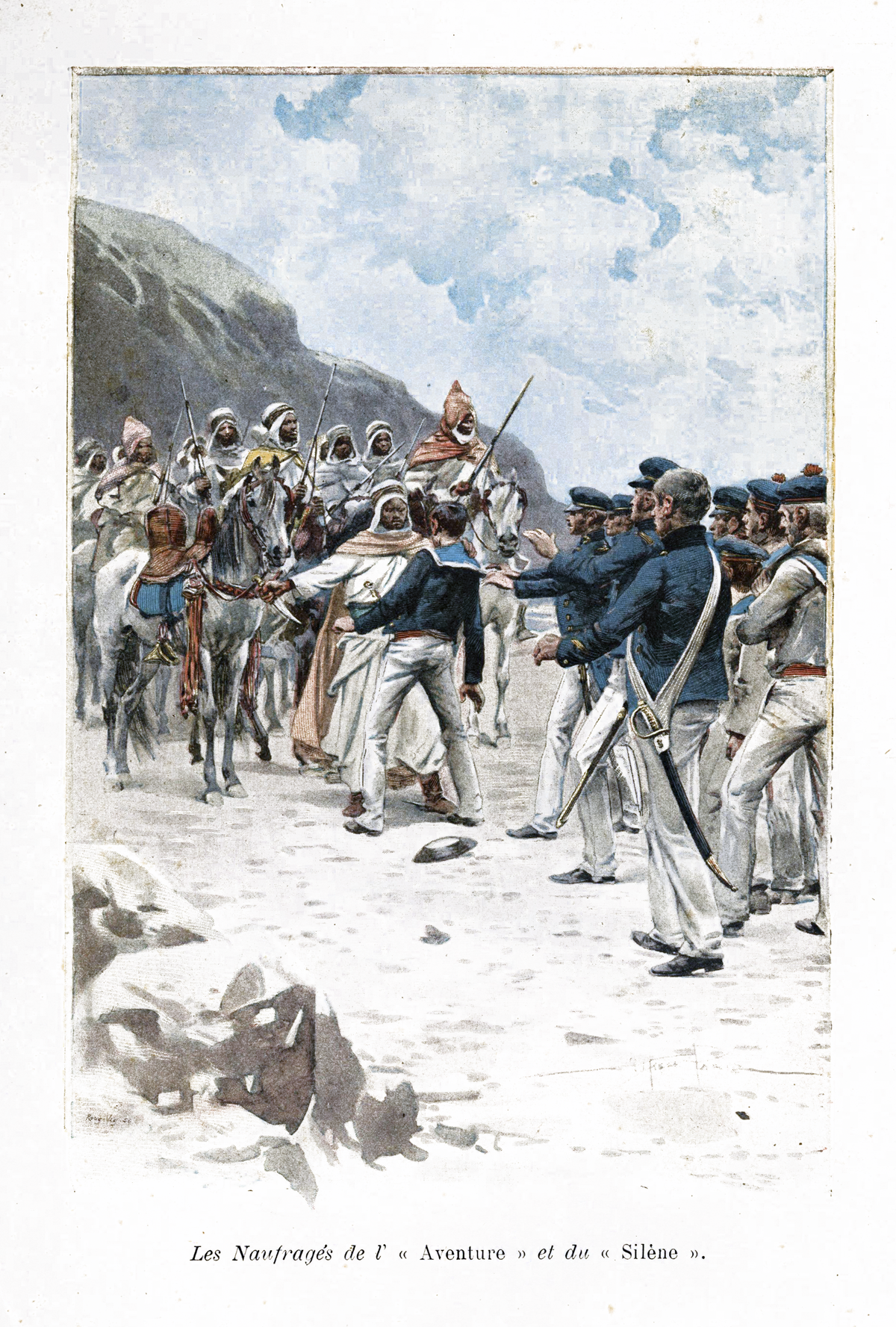

Cruels traitements infligés par les Arabes

aux naufragés de

l' "Aventure" et du "Silène"

aux naufragés de

l' "Aventure" et du "Silène"

(MAI 1830)

Les brigs l'Aventure, commandé par M. d'Assigny, et le Silène, commandé par M. Bruat, naviguaient de conserve sur la côte d'Afrique, non loin de Bône, lorsqu'ils firent côte, égarés dans une brume épaisse.

AYANT réuni les officiers des deux brigs, nous leur présentâmes les deux moyens de salut qui s'offraient naturellement à nous : le premier, de nous armer et de nous tenir près des brigs jusqu'à ce que le temps pût permettre aux bâtiments de guerre de venir nous sauver; le second, de ne faire aucune résistance et d'être conduits par les Bédouins jusqu'à Alger. Nous nous décidâmes pour le dernier avis, nos poudres étant mouillées et le ciel et la mer étant loin de nous faire espérer de pouvoir apercevoir nos bâtiments de tout le jour. Ayant donc rassemblé tous nos hommes et pris quelques vivres que la mer avait jetés sur le rivage, nous prîmes le chemin d'Alger, en suivant la grève; il était environ quatre heures du matin. A peine avions-nous parcouru un quart de lieue, qu'une troupe de Bédouins armés vint fondre sur nous.

Parmi les hommes qui formaient l'équipage du Silène se trouvait un Maltais pris devant Oran par ce brig, dans un bateau de pêche. Cet homme sachant l'arabe, et ayant longtemps navigué avec des marins de la régence, se dévoua, pour ainsi dire, au salut de tous. Nous recommandant de ne point contredire ce qu'il allait avancer, il protesta à ces barbares furieux que nous étions Anglais. Par trois fois on lui mit le poignard sur la gorge, pour tâcher de l'effrayer et juger par son émotion si ce qu'il avançait était vrai; sa fermeté en imposa aux Arabes; et bien qu'ils ne fussent pas entièrement convaincus, elle jeta un doute dans leur esprit, qui contribua, en partie, à sauver les équipages.

Sous le prétexte de nous conduire à Alger par un chemin plus court, ils nous firent prendre la route des montagnes.

Après un quart d'heure de marche, arrivés à un village composé d'un petit nombre de cases, ils commencèrent à nous piller, d'abord légèrement, ensuite avec la plus barbare cruauté, nous laissant sans chemise, exposés au vent et aux froides ondées du nord.

Après avoir fait environ quatre lieues dans les montagnes, nous faisant faire, à diverses reprises, des haltes, pendant lesquelles ils nous arrachaient le reste de nos vêtements, nous arrivâmes à un village assez considérable (à peu près sur le méridien du cap Dellys), où ils nous firent arrêter, et distribuèrent à quelques-uns de nous du pain en petite quantité. Plusieurs fois, pendant cette pénible route, nous passâmes dans les mains de troupes différentes de ces Arabes; et chaque changement occasionnait parmi ces brigands les cris les plus affreux, les démonstrations les plus hostiles.

Cependant, malgré les poignards et les yatagans levés, le sang ne ruissela pas; un seul des nôtres fut légèrement blessé à la tête.

Après une demi-heure de repos, les Arabes, s'apercevant que le village n'était pas assez considérable pour nous loger tous, prirent, après une grande discussion, le parti de nous disséminer.

M. Bruat, avec environ moitié des hommes, fut logé dans ce dernier village ; je repris, avec le reste, la route que nous avions déjà parcourue : on nous distribua, chemin faisant, dans des hameaux épars, mais assez rapprochés pour que nous pussions au besoin nous donner avis les uns aux autres de ce qui pourrait survenir. Les officiers, les aspirants, les maîtres furent distribués à peu près suivant ces groupes, et je leur recommandai d'agir avec la plus grande prudence dans leurs rapports avec ces féroces habitants.

Ici l'histoire de nos malheurs se complique; chaque village, chaque maison présente des scènes différentes; mais comme je craindrais de vous fatiguer par tant d'images douloureuses, je vais me borner à vous rendre compte de ce qui se passa sous mes yeux.

Arrivés dans la maison du Bédouin qui nous avait pris sous sa protection, les femmes d'abord se refusèrent à nous recevoir; nous fûmes rebutés encore dans une autre case; puis elles finirent par s'attendrir sur notre sort, et la première maison dont nous avions d'abord été repoussés devint notre asile. On nous alluma du feu, on nous donna à manger, et deux jours se passèrent sans trouble. Le premier sujet d'inquiétude nous fut donné par quelques marins qui s'échappèrent des maisons voisines, et coururent la campagne dans l'espoir de se sauver; ils furent arrêtés peu après : mais les Bédouins nous observèrent davantage, nous soupçonnant tous d'avoir les mêmes intentions.

Le 18, vers le soir, les frégates de la division et quelques brigs, s'étant approchés des navires échoués, envoyèrent des embarcations pour les reconnaître. Ces dispositions de débarquement jetèrent la terreur de toutes parts; tous les Arabes s'armèrent et descendirent des montagnes en hurlant; les femmes mirent leurs enfants sur leur dos, prêtes à fuir; nous autres, malheureux prisonniers, on nous enferma dans les cases les plus fortes, nous menaçant de mort au moindre mouvement que nous ferions pour tâcher de nous sauver.

Nous étions au moment d'être égorgés; un coup de canon que nous entendîmes nous parut pour tous le moment du massacre; car de quelque côté que tournât la fortune, les Bédouins vainqueurs ou vaincus devaient se venger sur nous de leurs pertes, ou, exaltés par leurs succès, nous ajouter aux malheureuses victimes de leur fureur. Heureusement, la chance tourna plus favorablement que nous ne devions l'espérer; la frégate rappela ses embarcations, et tout rentra pour nous dans l'ordre accoutumé. Mais il n'en fut pas ainsi dans les montagnes.

M. Bruat, que j'avais laissé avec vingt-trois hommes, compris le Maltais et six officiers, fut logé d'abord dans la même maison, avec ses compagnons; mais comme elle n'était pas assez grande pour tout le monde, on les en fit sortir et on les plaça dans une espèce de mosquée ouverte à tout venant, ce qui les exposa à des recherches pénibles et à de mauvais traitements. Les deux premiers jours, les Arabes qui les avaient capturés leur disaient chaque matin que la rivière de Bouberak gonflée par les pluies ne leur permettait pas de les conduire à Alger.

Le troisième jour, quoique leurs intentions parussent plus hostiles encore, la vie des hommes était en sûreté, lorsqu'un fils de Turc ayant passé la rivière vint dire dans ces villages que les officiers du dey étaient de l'autre côté pour nous protéger, mais que, pour eux, ils étaient bien sots de nous prendre encore pour Anglais.

Le Maltais jugeait que sa présence hâterait les secours que nous attendions, étant plus à même que personne d'expliquer notre situation affreuse ; à sa demande, M. Bruat le fit partir, en lui recommandant toute diligence.

Il y avait à peine une heure qu'il était en route, que nos marins furent mieux traités; plusieurs des Arabes leur rendirent les effets dont ils Ies avaient dépouillés le premier jour de notre captivité. En même temps, un des guides fit sortir M. Bruat, et lui fit entendre qu'il allait le conduire à la rivière. Celui-ci refusa de se séparer de ses camarades, qu'il informa aussitôt de la proposition qui venait de lui être faite; mais, d'un avis unanime, ils lui représentèrent que sa présence parmi eux ne serait pas à beaucoup près aussi utile qu'auprès des officiers du pacha. Il se décida donc à partir ; mais, sur l'observation du commis aux revues, il obtint de changer de guides pour leur laisser celui qui paraissait prendre mieux leurs intérêts. M. Bruat, en passant la rivière à la nage, perdit ses effets, qui furent entraînés par la violence du courant. Arrivé sur l'autre rive, un Turc se dépouilla des siens pour l'habiller. De là, ayant été mené à la tente de l'effendi, ne trouvant personne sachant le français ou l'anglais, il fut interrogé en espagnol, et reçut les plus grandes assurances pour la sécurité de tous.

On expédia de suite deux officiers dans les montagnes; on lui permit même d'écrire une lettre à son second, pour lui donner les mêmes assurances. L'effendi, tout en lui témoignant beaucoup d'humanité, lui fit plusieurs questions sur le débarquement. Il lui demanda s'il était vrai que les troupes destinées à l'expédition d'Alger partissent contre leur gré ! M. Bruat lui répondit que la conduite de nos soldats, lorsqu'ils seraient débarqués, prouverait la fausseté de cette assertion. Quant au point et à l'époque où devait avoir lieu le débarquement, il lui observa que les circonstances seules pourraient en décider.

On insista particulièrement pour savoir ce qu'étaient devenues ses dépêches ; sur la réponse qu'il fit qu'il les avait déchirées quelques minutes après l'échouage, on lui fit dire par un officier turc qui venait d'arriver, et qui parlait français, que s'il pouvait les lui livrer, il obtiendrait sur-le-champ sa liberté; sa réponse fut que, quand même ses jours y seraient attachés, il ne balancerait pas à les lui refuser.

Tout paraissait tranquille dans les montagnes; le sort de nos camarades semblait être assuré : mais à environ huit heures du soir, de grands cris se firent entendre de l'autre côté de la rivière; on disait que la division navale française s'était approchée des débris des brigs, que les Bédouins avaient été blessés par le feu de l'artillerie, qu'enfin plusieurs Français échappés dans les montagnes y avaient blessé une femme. Ce fut alors, nous le sûmes plus tard, le signal d'un horrible massacre. Beaucoup de nos malheureux compagnons, subitement assaillis par les Bédouins en fureur, furent égorgés et mutilés. Heureusement pour M. Bruat, il était alors auprès de l'effendi. Sans cela nous aurions eu à déplorer sa mort....

L'effendi pâlit en apprenant ces nouvelles, et se plaignit à M. Bruat de ce que la présence de ces navires avait exaspéré les Arabes, sans pouvoir nous être d'aucun secours.

Cependant. le capitaine du Silène lui fit observer que les bâtiments avaient fait leur devoir, dans la supposition que nous fussions encore cachés dans les montagnes; ajoutant que pour les autres parties du rapport qu'on venait de lui adresser, il était probable qu'elles étaient fausses.

Quelques heures plus tard M. Bruat fut expédié pour Alger, d'après les ordres du dey, et y arriva le 20 au matin. Il fut conduit chez l'aga, qui lui renouvela les questions qui lui avaient été déjà faites. Une lettre qui lui fut montrée datée de Toulon lui prouva que les Algériens recevaient des informations sur tout ce qui se passait. Le lendemain du départ de M. Bruat, les Arabes dirigèrent sur Alger onze personnes, dont deux officiers.

Enfin le 20 à quatre heures du matin, les Arabes chez lesquels j'étais logé avec une partie de mon équipage nous rassemblèrent pour nous conduire ; la rivière Bouberak et nous remettre entre les mains des officiers du dey, lesquels nous rencontrâmes un peu en deçà de la rivière.

Nous étions en tout soixante-quinze.

L'un d'eux, qui parlait français, nous dit que nous étions bien heureux d'avoir échappé au massacre, que déjà vingt têtes avaient été portées à Alger, qu'on parlait d'un plus grand nombre encore. Ces nouvelles nous navrèrent le cœur et furent pendant toute cette triste marche le sujet de nos douloureux entretiens.

Nous passâmes la nuit au cap Matifou. Le lendemain, environ à quatre heures du soir, nous entrâmes à Alger, escortés de soldats turcs et suivis d'une populace nombreuse. On nous conduisit devant le palais du dey, où le spectacle affreux de nos malheurs vint, frapper nos yeux dans toute son horrible vérité : les têtes de nos camarades y étaient exposées aux yeux d'une populace effrénée; plusieurs d'entre nous ne purent supporter ce spectacle de douleur, et tombèrent évanouis. Après dix minutes de pause, on nous conduisit au bagne, où nous trouvâmes douze des nôtres, qui, réunis à soixante-quatorze que j'accompagnais, sont jusqu'à présent les seuls débris que j'aie pu réunir de cet affreux naufrage.

Le consul d'Angleterre et celui de Sardaigne avaient demandé audience au dey pour obtenir d'avoir les états-majors chez eux ; mais nous les priâmes de n'en rien faire : notre intention étant de rester toujours avec nos hommes, et de partager en tout leur mauvaise fortune. M. le consul de Sardaigne s'est chargé d'avancer les fonds nécessaires à la nourriture des deux équipages nous en avons réglé les dépenses avec tout l'ordre et l'économie possibles. Le dey lui-même nous envoya le jour de notre arrivée les objets que réclamaient nos premiers besoins.

Quelque affreuses que soient les suites des notre naufrage, nous devons encore bénir la Providence d'avoir permis à nos soins d'en recueillir autant de débris ; car jusqu'à présent, les équipages dont les bâtiments périrent sur ces côtes, entraînés par leur courant variable, ont presque tous été entièrement massacrés; un navire même de la régence n'y éprouverait pas un sort moins funeste. Pour nous, nous avons fait ce que nous devions faire; et quels que soient les douloureux souvenirs dont nos âmes resteront toujours pénétrées, nous avons encore la consolation de n'avoir à accuser de notre perte que les chances malheureuses de la navigation.

A. D'ASSIGNY.

Énergique attitude du Baron d'Haussez

Ministre de la Marine

Ministre de la Marine

L'ANGLETERRE voyait avec inquiétude et jalousie les dispositions que la France faisait pour s'emparer d'Alger. Lord Stuart, son ambassadeur, avait, à diverses reprises, eu des conférences sur cet objet avec le prince de Polignac et n'en avait obtenu que des réponses évasives et un engagement vague de traiter de l'avenir et de la conquête, lorsque cette conquête serait faite. Il espérait sans doute tirer de moi un meilleur parti, et plusieurs fois il chercha à entamer la question, quoique je lui dise que, le côté diplomatique de cette affaire n'étant pas dans mes attributions, je ne pouvais ni ne voulais m'en occuper.

Un jour qu'il m'avait pressé fortement et sans plus de succès que de coutume, il ajouta que ses questions n'avaient pour objet que la confirmation de ce qu'il savait, qu'il avait découvert que nous ne songions pas sérieusement à l'expédition et que nos préparatifs ne tendaient qu'à faire peur au dey, à « l'amener à composition ». « Ce serait peine perdue, lui répondis-je ; dans son insouciance turque, le dey ignore peut-être que nous nous proposons de l'attaquer, et, s'il le sait, il s'en remet à Dieu du soin de le défendre.

Au reste, je puis vous déclarer, parce que nous n'en faisons pas mystère, que c'est très sérieusement que nous faisons des préparatifs.

Le roi veut que l'expédition se fasse, et elle se fera.

— Vous croyez donc que l'on ne s'y opposera pas ?...

— Sans doute, qui l'oserait ?

— Qui ?... nous les premiers.

— Milord, lui dis-je avec une émotion qui approchait fort de la colère, je n'ai jamais souffert que, même vis-à-vis de moi, simple individu, on prît un ton de menace; je ne souffrirai pas davantage qu'on se le permette à l'égard du gouvernement dont je suis membre. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas traiter l'affaire diplomatiquement ; vous en trouverez la preuve dans les termes que je vais employer : la France se... moque de l'Angleterre (je substitue le mot moque à un terme beaucoup plus énergique de trop mauvais ton pour être écrit).

— Elle fera dans cette circonstance ce qu'elle voudra, sans souffrir de contrôle ni d'opposition.

— Nous ne sommes plus au temps où vous dictiez des lois à l'Europe. Votre influence était basée sur vos trésors, vos vaisseaux et une habitude de domination. Tout cela est usé.

— Vous ne compromettrez pas ce qui vous reste de cette influence, en allant au-delà de la menace.

— Si vous voulez le faire, je vais vous en donner les moyens. Notre flotte, déjà réunie à Toulon, sera prête à mettre à la voile dans les derniers jours de mai. Elle s'arrêtera pour se rallier aux îles Baléares. Elle opérera son débarquement à l'ouest d'Alger.

— Vous voilà informé de sa marche ; vous pouvez la rencontrer, si la fantaisie vous en prend. Mais vous ne le ferez pas. Vous n'accepterez pas le défi que je vous porte, parce que vous n'êtes pas en état de le faire.

Ce langage, je n'ai pas besoin de vous le dire, n'a rien de diplomatique.

C'est une conversation entre lord Stuart et le baron d'Haussez, et non une conférence entre l'ambassadeur d'Angleterre et le ministre de la Marine de France.

Je vous prie cependant de réfléchir sur le fond, que le ministre des Affaires étrangères pourrait vous traduire en d'autres termes, sans rien changer au sens.

Lord Stuart ne me parla plus de cette affaire.

(Mémoires de M. le Baron d'Haussez.)

(Revue de Paris, Calmann Lévy, éditeur.)

Le débarquement de Sidi-Ferruch

(JUIN 1830)

LE 18 mai, le général de Bourmont, avec son état-major, monta à bord du vaisseau amiral la Provence. L'armée espérait partir le jour même ; mais l'amiral Duperré dirigea seulement la flottille de débarquement sur Palma (aux Baléares) avec ordre d'y attendre la flotte. Le temps s'étant mis au calme plat, la flotte ne put prendre la mer que le 25 mai, et le fit dans l'ordre suivant : au centre, les deux escadres de bataille et de débarquement; à quatre milles sur la droite, l'escadre de réserve ; à quatre milles sur la gauche, le convoi; en avant-garde, les sept petits bateaux à vapeur.

Cet ordre régulier et imposant d'une escadre de cinq cents voiles ne put pas être longtemps maintenu ; la mer étant devenue grosse, les bateaux du convoi, d'une marche inégale, ne pouvaient pas conserver leur place ; l'amiral leur enjoignit de rallier séparément à Palma la flottille de débarquement, pendant que lui-même, à la tête de l'escadre, se dirigerait directement sur la côte d'Afrique; puis, en vue du prochain débarquement, il envoyait, le 30 mai, à la flottille l'ordre de rejoindre sous Alger l'escadre qui, le lendemain, relevait le cap Caxine.

Mais, le mauvais temps ne permettant pas, d'après l'appréciation de l'amiral, de tenter le débarquement, de nouveaux ordres furent donnés; la flotte s'éloigna de la terre d'Afrique, qu'elle venait d'entrevoir, et se rassembla à Palma, afin d'y réparer ses avaries et d'y attendre le moment propice.

Le 10 juin, l'armée navale réunie, moins une partie du convoi, quittait Palma et, le 12, arrivait en vue d'Alger. À cause de l'état de la mer, l'amiral, sur qui pesait la responsabilité de l'opération, était encore hésitant; toutefois, devant les signes de mécontentement et d'impatience qui se manifestaient dans l'armée, énervée par vingt-cinq jours de traversée et d'attente, il se décida enfin à donner l'ordre du débarquement.

Le 15, la flotte se rapprocha de la côte, défila majestueusement devant Alger, dont les habitants terrifiés commencèrent à comprendre la grandeur du danger qui les menaçait, et vint prendre position dans la baie ouest de Sidi-Ferruch pour l'opération du débarquement du lendemain.

Hussein-Dey avait confié le commandement général des troupes de la régence à son gendre l'aga (chef de la milice) Ibrahim ; ces forces se composaient des troupes du dey et des contingents fournis par les beys d'Oran, de Tittery et de Constantine. Bien qu'on fût à peu près certain, grâce aux indiscrétions commises en France, que le débarquement aurait lieu à Sidi-Ferruch, l'aga avait établi son quartier général près de l'embouchure de l'Harrach, sans doute en souvenir des débarquements de Charles-Quint et d'O'Reilly.

Toutefois un gros rassemblement était venu camper au lieu dit Staouëli, mais aucune disposition n'avait été prise dans la presqu'île de Sidi-Ferruch pour s'opposer au débarquement.

La Torre-Chica et la batterie en maçonnerie construite à peu de distance dans la presqu'île avaient été abandonnées ; la hauteur du Marabout n'était pas occupée. Les Turcs, au moment de l'arrivée des Français, étaient encore en train de construire diverses batteries.

La rumeur publique avait fort exagéré l'importance des forces turques réunies à Staouéli ; on racontait que des hordes de cavalerie couvertes par des milliers de chameaux (souvenir de l'expédition d'O'Reilly) attendaient l'armée sur le rivage, que les batteries de Sidi-Ferruch étaient armées d'une façon formidable et servies par des canonniers héritiers de la bravoure légendaire des soldats turcs. Ces bruits avaient même acquis une telle importance que le général de Bourmont crut devoir, dans son ordre, rassurer et encourager l'armée.

Aussi quel fut l'étonnement des Français lorsqu'en arrivant dans la baie de Sidi-Ferruch ils virent les embrasures de la Torre-Chica et de la batterie voisine dégarnies, la presqu'île inoccupée par l'ennemi ; quelques cavaliers seulement se livraient, sur la plage, à une brillante fantasia, comme pour animer le magnifique panorama qui se déroulait sous les yeux émerveillés de l'armée.

On apercevait, au milieu des broussailles, les batteries en construction au-delà de la plage de la baie ouest ; le Nageur fut chargé de leur envoyer quelques coups de canon à titre de reconnaissance. Les Turcs ripostèrent aussitôt, sans faire de mal, et ne tardèrent pas à démasquer la batterie de mortiers, dont ils dirigèrent le tir sur le Breslau. — L'emploi des bombes par l'ennemi pouvait rendre critique la position de la flotte concentrée dans la baie; mais ce danger fut écarté, grâce à l'heureuse inspiration qu'eut le commandant du Breslau de ne pas engager le combat d'artillerie; le tir des mortiers turcs étant trop court, il y avait intérêt en effet à laisser croire à l'ennemi que les navires étaient trop éloignés pour être atteints, et à ne pas lui donner d'indication pouvant lui permettre de rectifier son tir. — Bientôt, d'ailleurs, les canonniers ennemis, effrayés sans doute par l'éclatement prématuré d'une bombe, avaient cessé le feu, et, la nuit venant, il n'y eut plus, suivant les habitudes des Turcs, aucune tentative pour reprendre les hostilités. Un seul matelot à bord du Breslau avait été blessé, et le pavillon de ce navire avait été percé par un boulet.

Les prescriptions détaillées qui avaient été préparées pour le débarquement, en prévision d'une résistance énergique de la part de l'ennemi, furent révoquées, lorsqu'on se rendit compte que les Turcs ne s'opposeraient pas à l'opération.

Le 14 juin, à deux heures du matin, commence le débarquement de la première division (général Berthezène).

— Les troupes désignées pour faire partie du premier convoi prennent place sur les chalands et dans les embarcations; au milieu d'elles se trouvent le général Berthezène, ses généraux de brigade, le général de la Vitte. Les hommes emportaient avec eux cinq jours de vivres.

— À quatre heures, l'officier de marine chargé de diriger l'opération donne le signal.

Bientôt les canots remorqueurs rompent l'alignement : chacun veut arriver le premier à terre. En quelques minutes tout est débarqué ; les canonniers, faute d'attelage, traînent leurs pièces à bras en haut de l'éminence, au centre de la presqu'île ; les troupes d'infanterie se forment et le génie s'assure que la tour n'est pas minée.

L'ennemi est absent partout; la prise de possession de l'Algérie par l'armée française s'effectue sans coup férir.

(Expédition de 1830, Capitaine Rouquerol.)

(Berger-Levrault et Cie.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%27escadre_fran%C3%A7aise_command%C3%A9e_par_l%27amiral_Roussin_force_l%27entr%C3%A9e_du_Tage,_11_juillet_1831.jpg

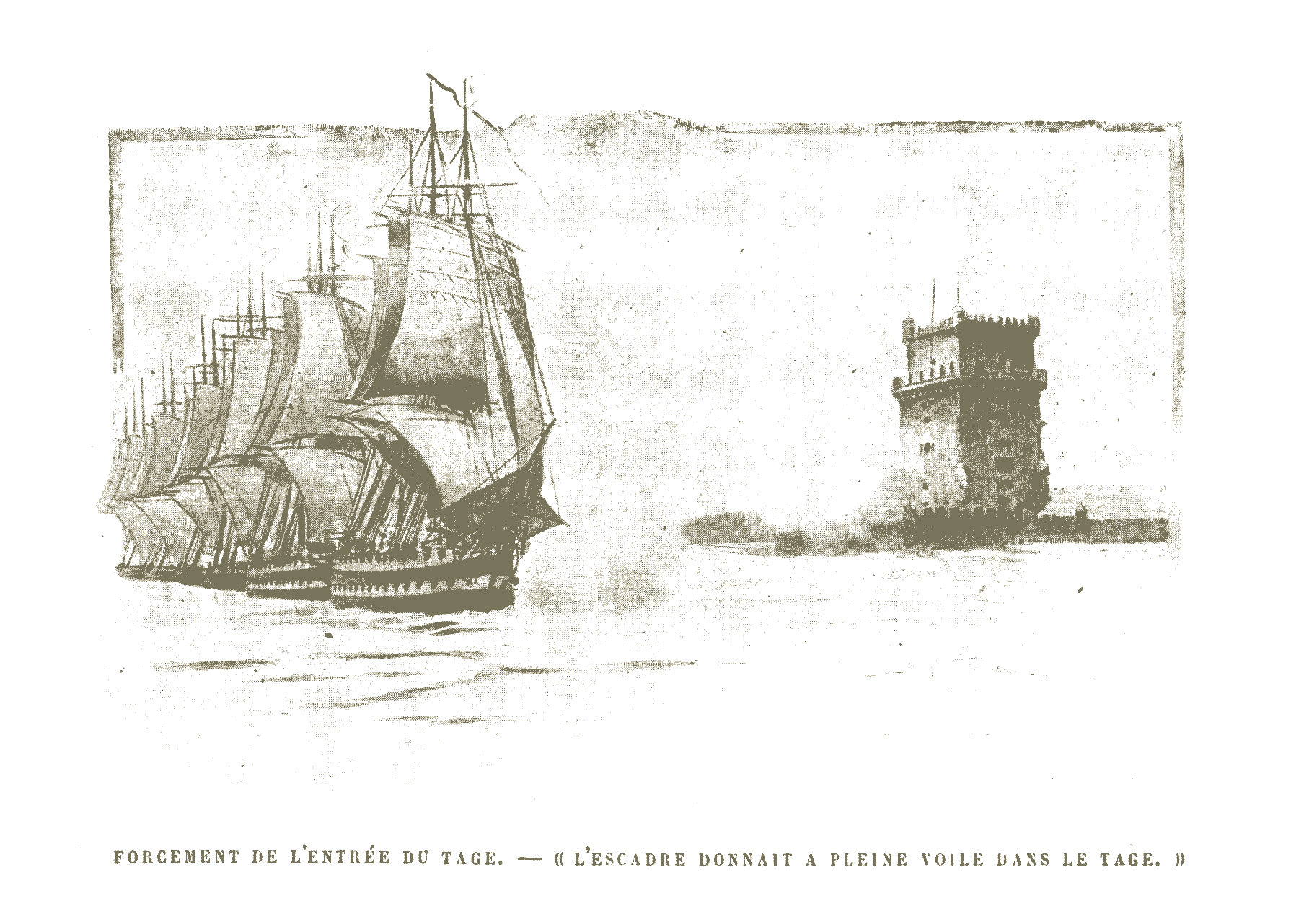

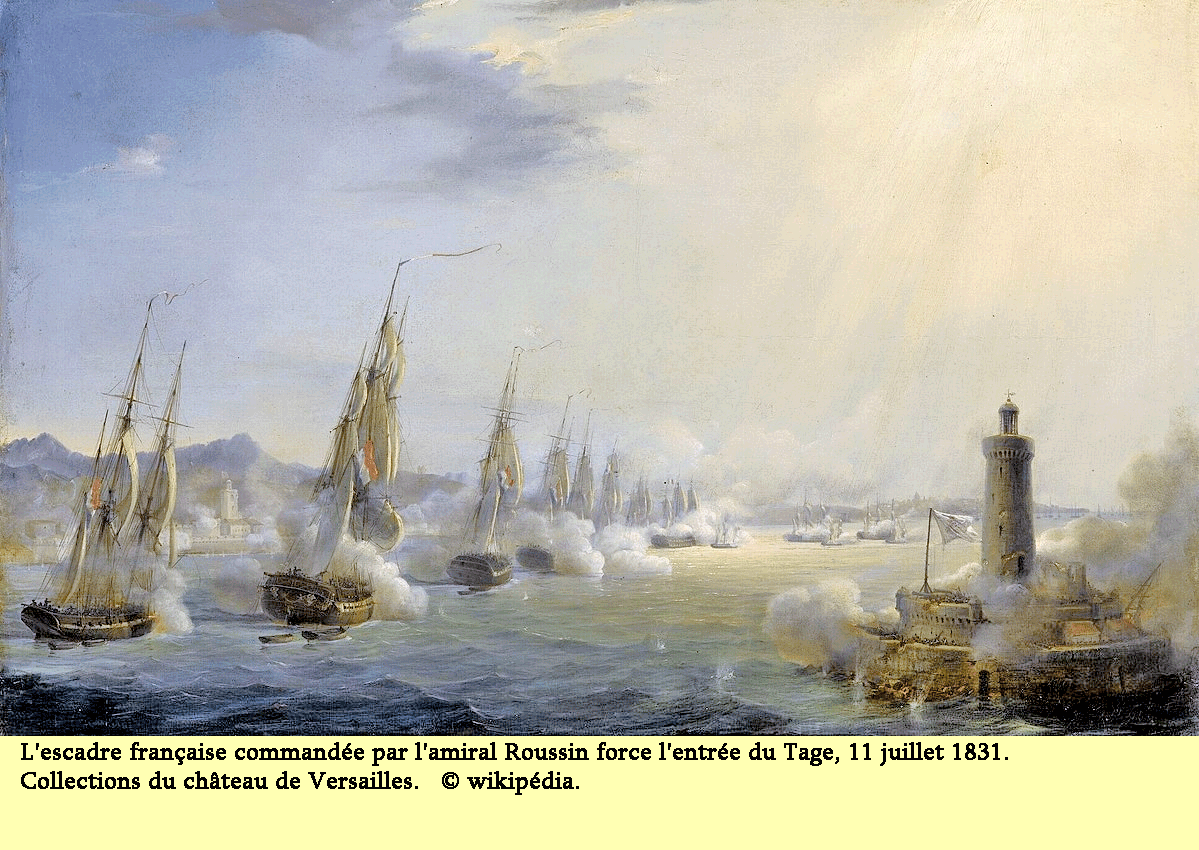

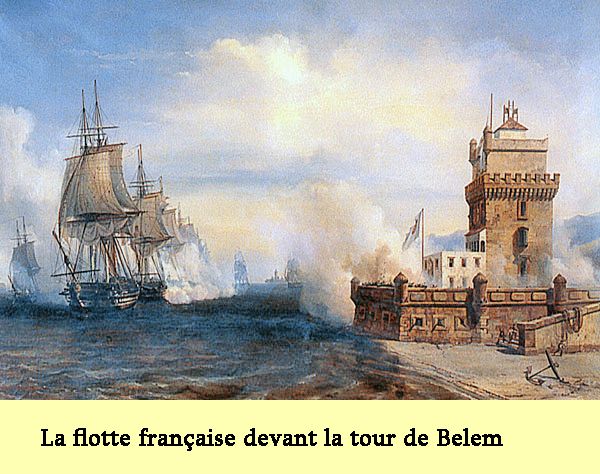

Le forcement de l'entrée du Tage

(11 JUILLET 1831)

Le contre-amiral Roussin fut envoyé avec une escadre à Lisbonne, pour demander satisfaction des violences commises contre nos nationaux dans la capitale du Portugal, où Dom Miguel s'était fait proclamer souverain absolu. On jugera par les extraits suivants de la fermeté et de l'énergie déployées par le chef de nos forces navales.

L'Amiral Roussin à M. le Vicomte de Santarem,

Ministre du Roi de Portugal.

À bord du Suffren, au mouillage de Cascaës, le 8 juillet 1831.

Mon parlementaire porte à votre gouvernement les demandes officielles du ministre. En remplissant ce devoir, je ne crois pas qu'il doive m'empêcher de tenter un moyen d'en tempérer la rigueur.

Cette lettre confidentielle a pour objet de vous engager, de vous prier même de préférer le rétablissement encore possible de la paix à la continuation certaine d'une guerre imminente.

Établi devant le Tage avec une escadre française, j'y entrerai.

Il s'agit donc, Monsieur le Vicomte, de savoir si la ville de Lisbonne, la capitale de votre pays, restera exposée au danger qui la menace. J'ai cru que la démarche que je fais dans le but de vous mettre à même de l'éviter, dût-elle échouer, nous honorerait tous deux, car la confiance ne marche qu'avec l'estime.

Baron Roussin.

Cette lettre fut portée à Lisbonne par le brig le Dragon.

Le Dragon me rejoignit dans le délai de vingt-quatre heures que je lui avais assigné. Le gouvernement portugais rejetait définitivement les demandes de la France ; l'heure était venue de le punir.

Décidé à ne pas différer d'un seul jour, si je le pouvais, l'exécution de cette menace, je résolus de profiter des premiers vents favorables, ne fussent-ils que nord-nord-ouest. Les pêcheurs que, moitié par force, moitié par intérêt, nous avions engagés à nous suivre, les trouvaient trop courts : j'espérai qu'avec de bons bâtiments ils suffiraient.

Les vents se levèrent à huit heures ; à dix, nous appareillâmes, et, portant sur l'escadre qui s'approchait, je signalai l'ordre de bataille tribord amures, pour avoir le temps de terminer nos dernières dispositions.

Rien ne saurait peindre l'ardeur qui se manifesta dans l'escadre à la vue de ce signal. On put en juger par la promptitude avec laquelle l'ordre fut formé, malgré une forte brise, une brume très épaisse et la dureté de la mer. Cette précision ardente, indispensable dans les opérations navales, se fit remarquer au plus haut degré dans la manœuvre de tous les vaisseaux et frégates de la ligne de bataille, et les avisos ne mirent pas moins d'activité à transmettre mes derniers ordres sur toute la ligne.

Tout étant prêt, à midi et demi je signalai de virer lof pour lof par la contremarche; ce mouvement opéra le rapprochement que je désirais dans les distances; et à une heure et demie, laissant arriver sur la passe du sud, l'escadre donnait à pleines voiles dans le Tage, en gouvernant entre les forts Saint-Julien et Bugio.

Elle était rangée, d'après l'ancienneté des capitaines et la force des vaisseaux, dans l'ordre suivant :

Le Marengo, l'Algésiras, le Suffren, la Ville de Marseille, le Trident, l'Alger, la Pallas, la Melpomène et la Didon.

Afin d'éviter de souffrir de nos propres feux, j'avais placé les corvettes à la droite de la tête de ligne, avec ordre aux vaisseaux qui les avaient par leur travers de ne pas tirer de ce côté. Par cet arrangement, la tour de Bugio devait être combattue exclusivement par les frégates et corvettes, tandis que les vaisseaux porteraient tous leurs efforts sur Saint-Julien.

Au moment d'entrer, je parcourus les batteries, où je trouvai un ordre et un enthousiasme admirables; je ne doutai pas que la marine ne touchât à une glorieuse journée. À peine étais-je remonté, que les deux premiers forts de l'entrée ouvrirent leur feu ; nous étions à trop grande portée ; la direction de la route nous empêchait de les découvrir en belle; nous continuâmes encore dix minutes sans riposter.

Enfin le Marengo, et successivement l'Algésiras, le Suffren et toute la ligne tirèrent, et dans un moment le fort Saint-Julien fut couvert d'une masse de fer, dont un nuage de pierres et de sable annonça les effets. Néanmoins notre distance de ce fort ne fut pas moindre de 500 toises; elle resta à peu près la même de la tour de Bugio, que les frégates et corvettes combattaient. Mais la bonne direction et la vivacité de nos coups, suppléant à la proximité, ces deux forts furent bientôt dans le plus misérable état, et Bugio, serré de plus près par les frégates et les corvettes, fut presque entièrement éteint par ces bâtiments.

L'histoire de ces deux forts principaux serait celle de tous les autres, que nous prolongeâmes successivement à des distances de 500 à 50 toises, en avançant dans le Tage; je ne la répéterai donc pas. À mesure que nous passions devant eux, ils commençaient un feu assez vif; mais aucun n'a pu le continuer après cinq ou six volées de l'escadre ; ils ne tiraient plus ensuite que quelques coups aussi rares que mal dirigés, et les acclamations des équipages seuls se faisaient entendre.

Jamais donc réputation plus formidable ne fut si peu méritée que celle des forts du Tage, et jamais on ne tira plus mauvais parti d'une artillerie nombreuse et de positions naturelles favorables à la défensive.

L'escadre parvint, sans altérer un seul instant son ordre, par le travers du Paço d'Arcos. L'absence d'avaries m'avait décidé, aussitôt après avoir passé le fort Saint-Julien, à pousser jusque devant Lisbonne. Mais, soit que le signal de continuer ne fût pas hissé assez tôt, soit qu'il n'ait pas été vu des vaisseaux de tête, le Marengo et l'Algésiras mouillèrent au poste qui leur était assigné dans la première partie du plan.

Ce fut la seule contrariété que nous éprouvâmes dans un trajet de quatre lieues; et encore celle-ci fournit-elle aux capitaines qui avaient mouillé l'occasion de donner une nouvelle preuve de leur habile fermeté. À peine aperçurent-ils que le reste de l'escadre poursuivait sa route, que l'Algésiras et le Marengo mouillés remirent sous voiles et reprirent poste dans la ligne.

Cette brillante manœuvre excita les applaudissements de l'escadre et d'innombrables cris de vive le Roi!

À quatre heures, le Suffren, devenu chef de file, suivi de la Ville de Marseille, du Trident, de l'Alger, des frégates la Pallas, la Melpomène et la Didon, rangea le fort de Bélem à 60 toises et le canonna vivement ; puis, étant parvenu par le travers du nouveau palais et d'un grand édifice public qui me parut être une corderie appartenant à l'État, je fis mouiller. Depuis le fort de Bélem ne prolongeant plus que des habitations particulières, j'avais ordonné de suspendre le feu, afin de ne combattre que tout ce qui pouvait encore se défendre; j'en ai usé ainsi dans tout le trajet de l'escadre. Le Trident, l'Alger et l'Algésiras, encore sous voiles ainsi que les frégates et corvettes, se portèrent sur l'escadre portugaise, embossée entre la ville et la pointe du Pontai.

Ils reçurent ordre de la combattre et de l'amariner, et, primant de vitesse la plupart de ces bâtiments, la Pallas tira les premières volées, qui furent aussi les dernières, et suffirent pour faire disparaître le pavillon portugais.

À cinq heures toute mon escadre était mouillée à 500 toises des quais de la ville, où régna bientôt le plus profond silence.

J'envoyai sur-le-champ M. le capitaine de corvette Olivier, mon chef d'état-major, porter au Gouvernement portugais la lettre ci-jointe.

À M. le Vicomte de Santarem.

Suffren, 11 juillet 1831, devant Lisbonne,

5 heures du soir.

Monsieur le Ministre,

Vous voyez si je tiens mes promesses. Je vous ai fait pressentir hier que je forcerais les passes du Tage; me voici devant Lisbonne : tous vos forts sont derrière moi, et je n'ai plus en face que le palais du Gouvernement. Ne provoquons point de scandale. La France, toujours généreuse, vous offre les mêmes conditions qu'avant la victoire. Je me réserve seulement, en en recueillant les fruits, d'y ajouter des indemnités pour les victimes de la guerre.

J'ai l'honneur de vous demander une réponse immédiate.

Recevez, etc.

Le Contre-Amiral commandant en chef,

Vous voyez si je tiens mes promesses. Je vous ai fait pressentir hier que je forcerais les passes du Tage; me voici devant Lisbonne : tous vos forts sont derrière moi, et je n'ai plus en face que le palais du Gouvernement. Ne provoquons point de scandale. La France, toujours généreuse, vous offre les mêmes conditions qu'avant la victoire. Je me réserve seulement, en en recueillant les fruits, d'y ajouter des indemnités pour les victimes de la guerre.

J'ai l'honneur de vous demander une réponse immédiate.

Recevez, etc.

Le Contre-Amiral commandant en chef,

Baron Roussin.

Dictée dans le sentiment de notre puissance, cette lettre ne différa point des bases posées avant la victoire.

Doublement vaincu, le gouvernement portugais céda à la force et à la générosité, et à dix heures je reçus son adhésion formelle à toutes les demandes de la France.

Telle a été, Monsieur le Ministre, l'exécution de vos ordres.

En voyant, après un succès si complet, combien il nous a peu coûté, je ne craindrai pas de voir affaiblir son prix; c'est au vaincu seulement à regretter de n'avoir pas su honorer suffisamment sa défaite. Celle-ci consiste dans la destruction du prestige qui faisait la force d'un gouvernement orgueilleux et qu'adoptait l'Europe entière, l'inexpugnabilité du Tage du côté de la mer.

Il sera tenu compte à la marine française d'y avoir substitué une glorieuse et incontestable réalité. Vous avez vu, par ce rapport, à quel point l'escadre que j'ai l'honneur de commander méritait de réussir. L'hommage que je viens de rendre ses officiers est également dû aux équipages : jamais plus d'ardeur, de subordination et de patriotisme ne se sont trouvés réunis et je ne saurais en faire un éloge trop étendu.

J'accomplis aujourd'hui le plus doux de mes devoirs en mettant sous vos yeux la liste des principaux titres que j'ai vu acquérir, et vous suppliant de les soumettre au roi, rémunérateur des services rendus à la patrie.

Mais je consacrerai d'avance ici mes obligations envers M. le contre-amiral Hugon pour le dévouement avec lequel il m'a secondé, soit en m'amenant de Toulon une escadre parfaitement exercée par ses soins et animée du meilleur esprit, soit par l'utilité de ses conseils et de son exemple; il a justifié de nouveau l'attente de la marine, et tout ce qui peut lui assurer mon attachement et ma reconnaissance.

En voyant, après un succès si complet, combien il nous a peu coûté, je ne craindrai pas de voir affaiblir son prix; c'est au vaincu seulement à regretter de n'avoir pas su honorer suffisamment sa défaite. Celle-ci consiste dans la destruction du prestige qui faisait la force d'un gouvernement orgueilleux et qu'adoptait l'Europe entière, l'inexpugnabilité du Tage du côté de la mer.

Il sera tenu compte à la marine française d'y avoir substitué une glorieuse et incontestable réalité. Vous avez vu, par ce rapport, à quel point l'escadre que j'ai l'honneur de commander méritait de réussir. L'hommage que je viens de rendre ses officiers est également dû aux équipages : jamais plus d'ardeur, de subordination et de patriotisme ne se sont trouvés réunis et je ne saurais en faire un éloge trop étendu.

J'accomplis aujourd'hui le plus doux de mes devoirs en mettant sous vos yeux la liste des principaux titres que j'ai vu acquérir, et vous suppliant de les soumettre au roi, rémunérateur des services rendus à la patrie.

Mais je consacrerai d'avance ici mes obligations envers M. le contre-amiral Hugon pour le dévouement avec lequel il m'a secondé, soit en m'amenant de Toulon une escadre parfaitement exercée par ses soins et animée du meilleur esprit, soit par l'utilité de ses conseils et de son exemple; il a justifié de nouveau l'attente de la marine, et tout ce qui peut lui assurer mon attachement et ma reconnaissance.

Baron ROUSSIN.

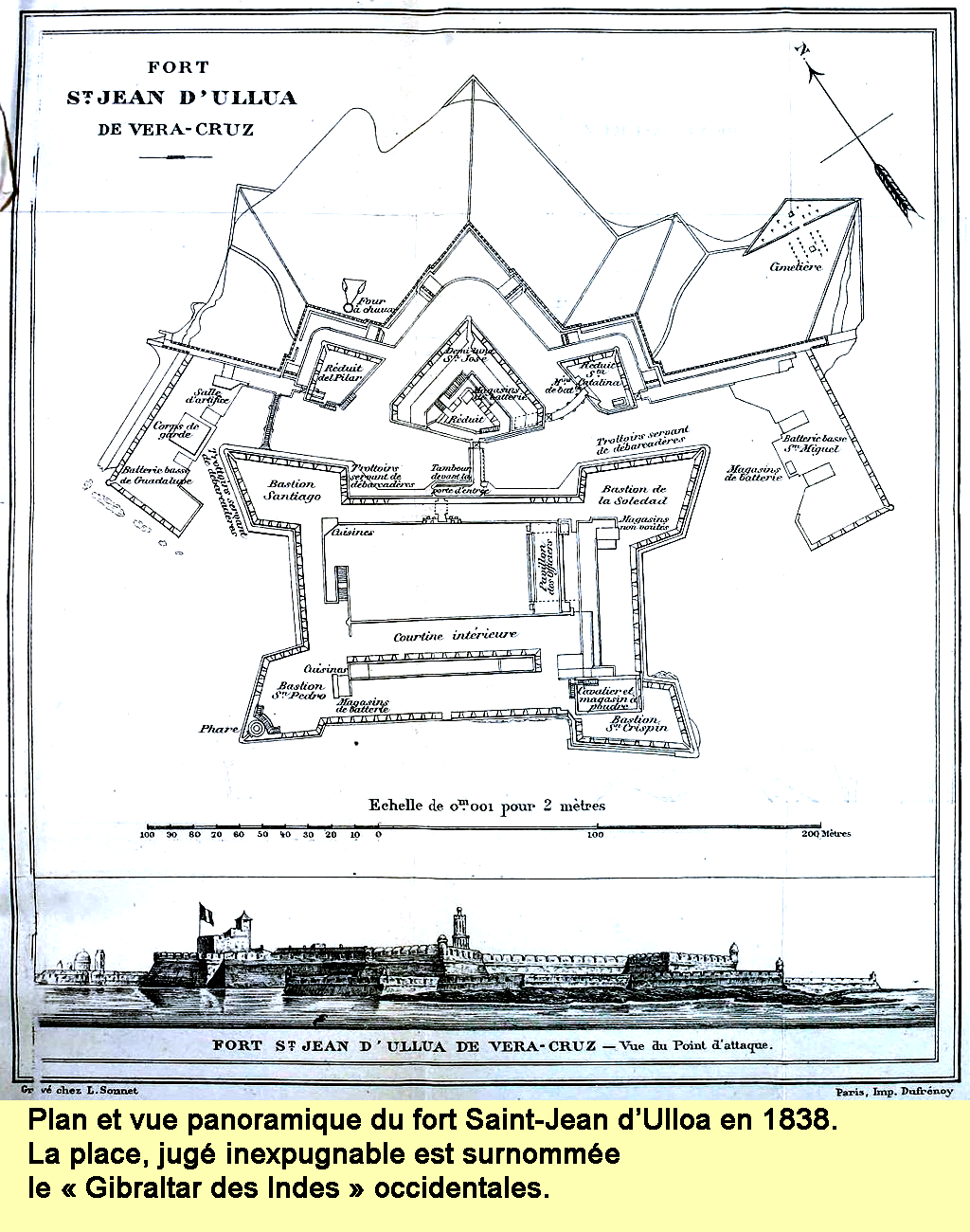

Saint-Jean-d'Ulloa et la Vera-Cruz

(1838)

De nombreuses violences commises au Mexique sur nos nationaux motivèrent une expédition, qui se termina par de brillants faits d'armes.

LE 1er septembre je sortais de Brest sous les ordres de l'amiral Baudin, un homme qui avait derrière lui toute une carrière de vaillance.

Amputé d'un bras, sa haute taille, sa figure énergique inspiraient tout d'abord le respect, et l'on apprenait vite à voir en lui un chef aussi intelligent que résolu, que passionné même. Il avait son pavillon sur la frégate la Néréide. Je suivais sur une petite corvette dont on m'avait donné le commandement et dont je venais de faire le rapide armement. Hors les torpilleurs, les bâtiments de flottille, je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui, dans toute notre marine, un navire aussi petit qu'elle. Quatre canons de 50 et seize caronades, des jouets d'enfant, composaient son armement. Son équipage était d'une centaine d'hommes. Mais qu'elle était jolie, avec sa fine carène si ras sur l'eau, son immense mâture inclinée sur l'arrière, et puis quel nom charmant ! Elle s'appelait la Créole. C'était mon premier commandement. J'avais vingt ans ; nous partions pour une expédition où il y avait chance de tirer le canon et où je me flattais à mon tour d'imiter les exemples de mes frères aînés, qui avaient si bien su à Anvers et en Afrique soutenir l'honneur de la race.

Après une rapide traversée, nous arrivons à Sacrificios, l'ancrage le plus rapproché de Vera-Cruz. Nous y apprenons que le capitaine de la Médée, M. Leray, est en mission à Mexico. Puis l'amiral lui-même s'en va à Xalapa, pour y conférer avec les ministres mexicains. Pendant ce temps la routine du blocus continue, agrémentée par des privations de toute sorte, la ration d'eau, la fièvre jaune. L'eau nous est apportée de la Havane ; elle vient dans les barriques, d'où elle sort quelquefois noire et infecte.

La fièvre jaune se promène.

Peu de jours après, la danse commença. L'amiral embossa les trois frégates : Néréide, Gloire, Iphigénie, celle-ci revenue de la Havane, — avec un équipage complété par celui du brick le Duquesne, et les deux bombardes, et attaqua le fort. Je lui avais demandé à être de la fête, et, à ma grande douleur, il m'avait refusé, trouvant mon bateau trop petit, trop insignifiant. « Je ne peux pas vous admettre, j'ai laissé aussi de côté la Médée, une frégate, dont je trouve l'artillerie insuffisante. » Il m'envoya en observation pour juger le tir des bombardes et le faire rectifier au besoin.

L'amiral fait signal d'ouvrir le feu ; et la canonnade s'engage. En un instant la fumée m'enveloppe. Non seulement je n'y vois plus pour observer le tir, mais je n'y vois plus pour me conduire; la sonde donne de très petits fonds et je vois monter à la surface la vase que je remue avec ma quille. Impossible de rester en pareille situation. Je me couvre de voiles et, sortant de la fumée, je redemande par signal à l'amiral la permission de prendre part au combat. Il s'attendrit et répond par le bienheureux Oui!

Je prolonge alors la ligne des frégates chaudement engagées, l' Iphigénie surtout. À chaque instant je voyais voler en l'air les éclats de bois projetés par les boulets qui la frappaient. Elle en reçut cent huit dans sa coque, sans compter la mâture; le mât de misaine seul en eut huit; c'est miracle que tout ne tombât pas. Ce brave Parseval se promenait sur la dunette, se frottant les mains quand un coup portait près de lui. C'est vraiment beau à voir. Nous échangeâmes un salut de la main, et j'allai me poster au bout de la ligne des frégates, où je restai sous voiles, allant et venant en faisant aussi mon petit tapage.

Le fort en voyait de dures.

Plusieurs explosions s'étaient déjà produites. L'idée me vint de faire charger toute ma batterie à obus et de diriger son tir contre une espèce de tour, appelée en fortification un cavalier, dont le feu était particulièrement vif. J'avais d'excellents canonniers, mais de mon poste de commandement la fumée m'empêchait de voir où portaient les coups. Mon second, placé à l'avant, pouvait mieux en juger.

Au premier coup : « Bon ! Dans le cavalier », me crie-t-il.

Deuxième coup : « Dans le cavalier ! »

Troisième coup : « Dans le cavalier ! »

Quatrième coup ?? Mais on ne voit plus rien : un immense nuage de fumée, blanche en haut, noir au-dessous, s'élève du fort et monte lentement à une grande hauteur. Quand cette fumée, poussée par le vent, s'écarte un peu, il n'y a plus de cavalier, tout a sauté en l'air : mon équipage pousse un cri de joie, et un de mes chefs de pièce exécute un brillant rigodon. Sont-ce mes obus? Sont-ce les bombes des bombardes qui ont fait le coup ? Pas un de mes braves Créoles n'admet le plus léger doute là-dessus. Que chacun garde son opinion !

Le feu se ralentissant, j'allai prendre les ordres de l'amiral.

Dans la nuit, le fort se rendit; la garnison, forte de deux mille hommes, évacua la place, et une convention fut conclue avec le général commandant à Vera-Cruz pour s'abstenir de part et d'autre de nouveaux actes d'hostilité.

Le malheureux fort était dans une condition épouvantable. Les boulets, les bombes, les explosions avaient tout bouleversé. Nombre de cadavres partout ensevelis sous les débris répandaient une odeur infecte. Là où le combat n'avait pas fait son œuvre régnait une repoussante saleté, et tout cela sous un soleil équatorial et en pleine fièvre jaune.

L'équipage de la Créole s'occupa aussitôt des travaux d'assainissement, de concert avec le détachement de sapeurs du génie qui faisait partie de l'expédition. Nous relevâmes et traînâmes au large les cadavres, et il y eut là des actes de dévouement très méritoires, publiquement appréciés du reste par l'amiral.

M. Desfossés, mon aide de camp, avait, à tout événement, rédigé un petit code de signaux, se faisant au moyen de chemises de couleur, avec la maison de notre consul à Vera-Cruz. À peine cinq jours étaient-ils écoulés depuis la prise du fort, que ces signaux nous apprirent que les Français couraient de grands dangers en ville.

Nous envoyâmes immédiatement nos embarcations au môle, où se pressait une foule éperdue d'hommes, de femmes, d'enfants, que nous recueillîmes et transportâmes au fort. Notre consul nous informa en même temps que Santa Anna, nommé généralissime, venait d'arriver avec des troupes, qu'il avait déclaré la convention nulle, etc., etc., et qu'il fallait s'attendre à tout.

Avis en fût immédiatement transmis à l'amiral, qui était avec l'escadre assez loin, au mouillage de l'Ile Verte.

Il faisait beau heureusement, car sans cela toute communication eût été impossible. L'amiral vint, de sa personne, le soir même, et s'installa à bord de la Créole. Avec sa résolution habituelle, il avait de suite pris son parti de devancer l'action de l'ennemi et de profiter de la surprise pour exécuter, avec les faibles moyens dont nous disposions, un coup de main de nature à mettre Vera-Cruz et ses forts hors d'état de nuire, du moins depuis quelque temps.

La nuit fut donc employée en préparatifs. Les embarcations de l'escadre arrivèrent successivement, sans accident, amenant toutes les compagnies de débarquement, faisant avec les trois compagnies d'artillerie qui occupaient le fort, environ onze cents hommes.

Entre quatre et cinq heures du matin, par un brouillard épais, on se mit en marche.

La moitié des compagnies de débarquement, sous les ordres du commandant Parseval, devait escalader, avec des échelles, le fortin de gauche de la ville, puis parcourir les remparts en enclouant l'artillerie et détruisant tout ce qu'on trouverait. L'autre moitié, sous les ordres du commandant Lainé, devait faire la même besogne à droite. Enfin une troisième colonne au centre devait débarquer sur le môle, faire sauter la porte, de la marine et se diriger sur le quartier général de Santa Anna, pour essayer de s'emparer de sa personne.

Ma compagnie, de soixante hommes environ, faisait l'avant-garde de cette dernière colonne, dont les compagnies d'artillerie de marine formaient le gros.

Nous voilà partis, les avirons garnis de fourrure pour amortir le bruit. Une lueur de crépuscule éclaire à peine et nous nous écarquillons les yeux dans la brume pour apercevoir le môle ; la grande porte de la ville est fermée, il n'y a pas de sentinelle extérieure, tout dort.

Nous débarquons dans un profond silence, et la colonne se forme. Les sapeurs courent en avant, posent le sac à poudre, une table inclinée qui sert de masque, puis un sergent de mineurs allume la mèche et se colle dans un ressaut de la muraille.

Pan ! le masque du pétard nous rase la tête, un des battants de la porte est à terre; au même moment la fusillade éclate du côté de la colonne Parseval.

« En avant et vive le Roi! »

Nous apercevons le poste de la porte qui se sauve et se perd dans le brouillard. Pas un chat dans les rues; le bruit de la fusillade a fait rentrer quiconque était dehors. Conduits par un guide, nous prenons au pas gymnastique une rue qui nous conduit à la porte de Mexico, où le brouillard se lève un peu. Quelques coups de fusil ou de baïonnette nous débarrassent du poste de la porte.

En ce moment, arrive, ventre à terre, de l'intérieur de la ville, une calèche attelée de six mules, avec des postillons pittoresques en grands chapeaux. C'est la calèche ayant amené Santa Anna, qui essaye de gagner la campagne.

On fait tomber deux ou trois mules, mais la calèche est vide.

Nous recevons alors une forte décharge de mousqueterie d'environ cent cinquante soldats, qui disparaissent aussitôt dans une rue latérale. C'est la grand'garde du quartier général.

Nous courons après elle et nous arrivons à temps pour voir les derniers d'entre eux pénétrer dans une grande maison que mon guide me dit être l'Hôtel du Gouvernement militaire. Une vaste cour entourée de galeries ; au-dessus, un premier étage d'arcades garnies de pots de fleurs et de plantes grimpantes, tel est l'aspect qui se présente à nos yeux en entrant.

Une vive fusillade part immédiatement du premier étage dès que nous paraissons dans la cour. Il n'y a pas à hésiter, il faut monter là-haut pour mettre ces gens à la raison. Un escalier étroit est le chemin à suivre. Eh bien ! chacun doit confesser ses faiblesses. Quand je vis cet escalier où je devais monter le premier, pour arriver là-haut et y recevoir tout seul la première décharge, j'eus une seconde d'hésitation et je m'écriai en agitant mon sabre :

« Les hommes de bonne volonté en avant ! »

Mon fourrier, un Parisien, se précipita alors sur l'escalier et, sa vue me rendant aussitôt au sentiment de mon devoir, je me précipitai à mon tour; nous luttâmes d'enjambées et j'eus la satisfaction d'arriver en haut bon premier, suivi du reste par toute ma compagnie. Et ce ne fut pas si terrible !

D'abord nous nous trouvâmes dans une espèce de vestibule, recevant par les fenêtres et à travers les portes des coups de fusil mal dirigés, qui blessèrent seulement deux officiers.

Puis, chacun travaillant pour son compte, je me jetai avec un second maître, nommé Jadot, contre une porte que nous défonçâmes à coups d'épaule. Quand elle céda, je fus projeté en avant par mes hommes, qui se pressaient derrière moi, et lancé dans une salle pleine de fumée et de soldats mexicains. Un d'eux, en uniforme blanc à épaulettes rouges, dont je vois encore les cheveux indiens plats et l'œil mauvais, me tenait en joue et me mit le canon de son fusil presque sur la figure.

J'eus le temps de me dire : « Je suis f...! » Mais non, le coup ne partit pas, le fusil me tomba sur le pied, et je vis mon homme rouler sur un canapé, emportant avec lui, tordu entre ses côtes, le sabre que mon lieutenant Penaud, prompt comme l'éclair, lui avait passé à travers le corps. Je crois que je me défis ensuite moi-même d'un autre grand diable ; puis, l'élan étant donné, tout fut culbuté, et je me trouvai dans une autre salle au fond de laquelle je vis plusieurs officiers, dont un général, debout, le sabre au fourreau, très calme.

Je me précipitai en avant avec maître Jadot pour les protéger contre mes hommes un peu excités, et la lutte cessa.

Le général, un grand blond, beau garçon, s'appelait Arista, et est devenu plus tard président de la république mexicaine. Il me remit son sabre, et je le fis conduire en bas, le laissant aux mains du commandant d'artillerie Colombel, qui l'envoya au fort. Quant à Santa Anna, nous ne le trouvâmes plus, son lit était encore chaud ; nous prîmes ses épaulettes, sa canne de commandement, et maître Jadot, qui avait perdu son chapeau de paille dans la bagarre, se coiffa de son chapeau ferré. Je me hâtai de quitter cette maison qui était pleine de sang et où la vue de deux malheureuses femmes qui avaient été tuées par la fusillade à travers les portes me faisait horreur.

Une fois dehors, je rencontrai le commandant Lainé, qui arrivait par le rempart, accomplissant sa tâche de destruction ; il m'engagea à me diriger, avec ma compagnie, vers un point de la ville où la colonne Parseval faisait un feu nourri, en donnant un coup d'œil aux églises dont les tours étaient, dit-on, armées de canon.

Je me mis en devoir d'exécuter cette véritable course au clocher, et j'arrivai devant un grand édifice, d'où l'on tira sur nous. Nous y entrâmes ; c'était l'hôpital; il y eut encore une pétarade dans une grande salle du rez-de-chaussée, pleine de malades qui se tenaient debout sur leurs lits ou se jetaient à genoux, en disant : « Gracia », à peine couverts de couvertures rouges. C'était hideux; tous ces malheureux étaient plus ou moins atteints du vomito.

Entrés par une porte, nous nous hâtâmes de sortir par l'autre et tombâmes enfin dans une longue rue droite, au bout de laquelle on apercevait une grande maison dont les fenêtres crépitaient de mousqueterie, comme une grande pièce de feu d'artifice. Cette vaste et solide maison, à cheval sur le rempart, avec portes sur la ville et portes sur la campagne, s'appelait la caserne de la Merced. Pleine de troupes et recevant sans cesse des renforts du dehors, elle arrêtait depuis le matin la colonne Parseval et allait bientôt arrêter la colonne Lainé.

Une grande porte faisait face à la rue par laquelle nous arrivions.

Cette porte était, bien entendu, fermée; nous amenâmes dans son axe une pièce d'artillerie et lui envoyâmes un obus. Dans la fumée du coup de canon mêlée à l'espèce de brouillard qui régnait encore, nous crûmes la porte renversée et nous nous précipitâmes en avant, mais en approchant nous découvrîmes que la maudite porte était intacte, et nous dûmes nous rejeter à l'abri dans des rues latérales, car, en un instant, toute notre tête de colonne, dont six ou sept officiers, était tuée ou blessée.

Nous nous mîmes alors, sapeurs, artilleurs, marins, à pousser une barricade en travers de la rue pour y mettre en batterie du canon et abattre pour de bon la porte avant de recommencer l'attaque. Mais sur ces entrefaites l'amiral arriva et les grands chefs conférèrent avec lui.

Considérant que la moitié des équipages était à terre, que le moindre changement de temps pouvait les empêcher de se rembarquer, considérant que le but que s'était proposé l'amiral était atteint, ordre fut donné de se rembarquer.

Le retour se fit sans difficulté hors le dernier moment, quand il ne restait plus sur le môle que l'amiral et quelques officiers. On entendit alors en ville un grand bruit d'acclamations et d'instruments guerriers.

C'était Santa Anna qui arrivait pour jeter les Français dans la mer.

Il déboucha, à cheval, sur le môle, à la tête de ses hommes. Mais les chaloupes des frégates restées de chaque côté du môle tirèrent à mitraille sur cette tête de colonne et jetèrent tout par terre, Santa Anna et le reste. Quelques fanatiques coururent néanmoins jusqu'au bout du môle, pour fusiller l'amiral à bout portant, et il courut là un grand danger. Son patron et l'élève de corvée Raina Dufrétay (mort amiral et sénateur) le couvrirent de leur corps et furent grièvement blessés. Son secrétaire, qui l'accompagnait avec un fusil à deux coups, fit coup double sur deux Mexicains. Là aussi fut tué un grand ami à moi, un jeune homme charmant et plein d'avenir, Chaptal, élève de première classe.

Sachant combien je lui étais attaché, on me remit comme souvenir ses aiguillettes, que j'envoyai à sa famille.

Rentré à bord de la Créole, où je rapportais deux de mes aspirants grièvement blessés : Magnier de Maisonneuve et Gervais, l'amiral me donna l'ordre d'envoyer de cinq en cinq minutes un obus à la caserne de la Merced.

Ainsi se termina pour moi la journée où je perdis ma virginité de soldat. L'action militaire de la campagne était finie, le fort de

Saint-Jean-d'Ulloa restait entre nos mains comme garantie.

À la diplomatie d'achever l'œuvre.

(Prince de Joinville, Vieux Souvenirs.)

(Calmann Lévy éditeur.)

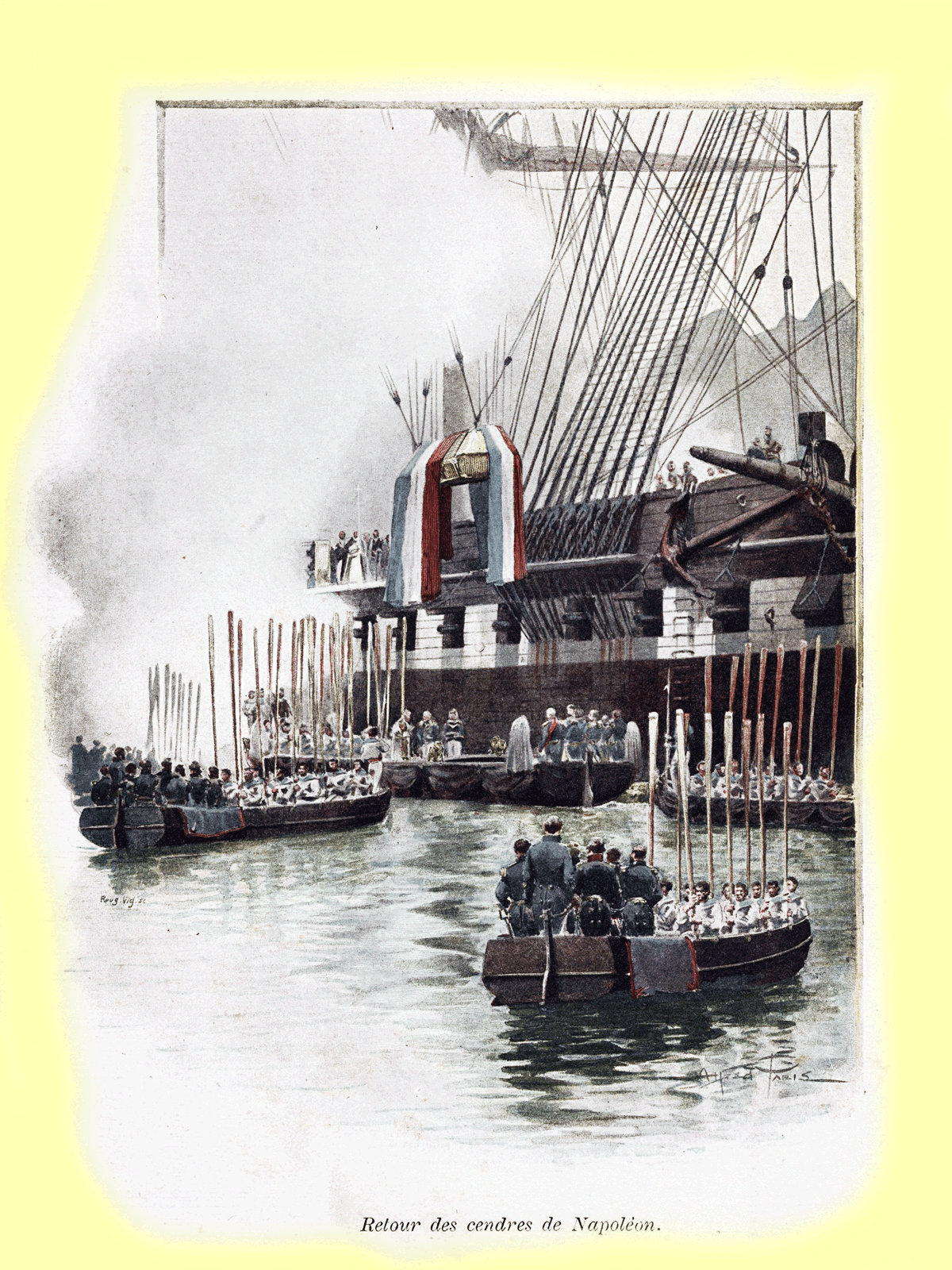

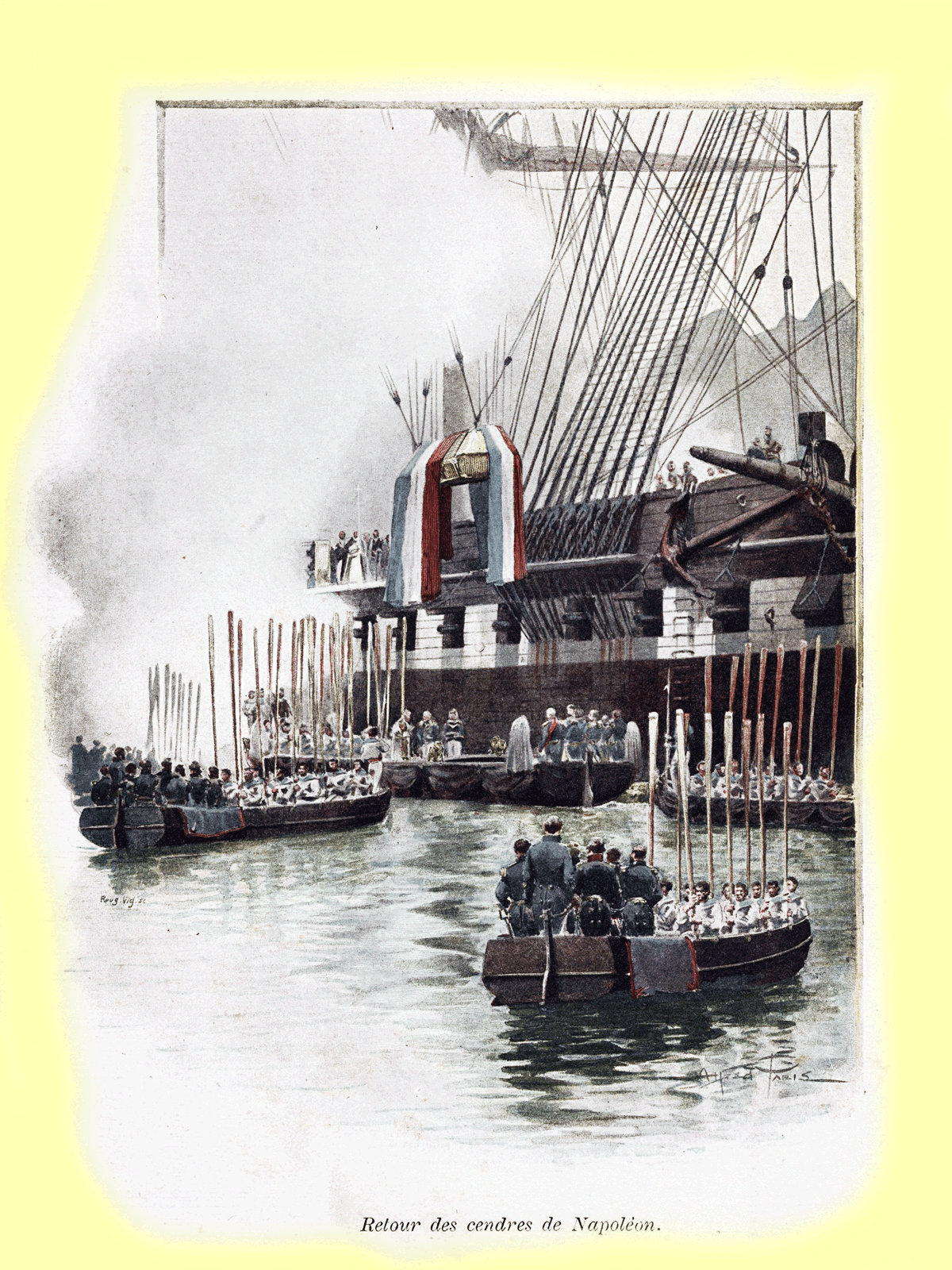

https://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_des_cendres

Le retour des cendres

(1840)

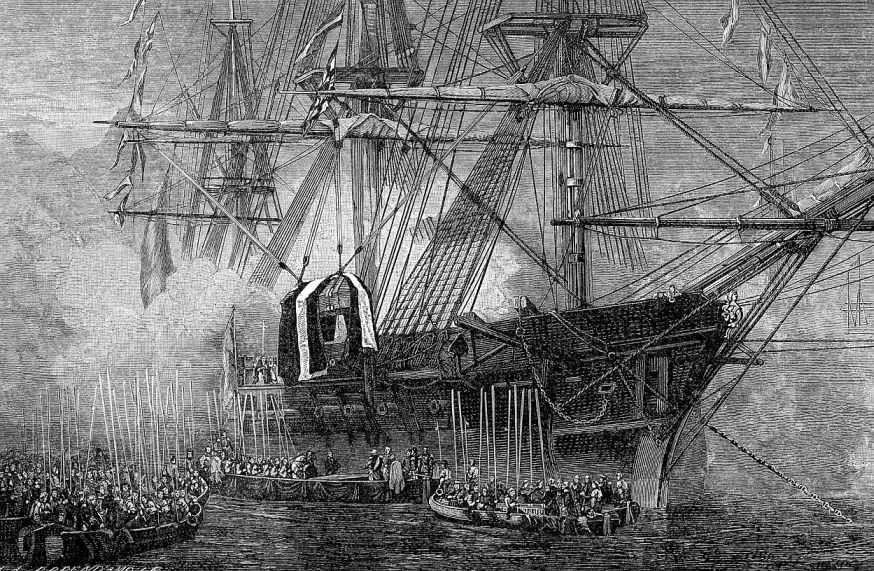

Le jeudi 15 octobre, les restes mortels de Napoléon furent remis, à Sainte-Hélène, entre les mains des représentants de la France. Le convoi partit de la Vallée du Tombeau pour regagner le port de James-Town, où se trouvaient mouillées les frégates la Belle-Poule, l'Oreste et la Favorite.

TOUTES les maisons étaient closes, les rues désertes; les fenêtres seules et les terrasses étaient garnies de spectateurs silencieux, la plupart en deuil; la cérémonie reçut alors son caractère auguste et solennel de réparation : de toutes parts les honneurs royaux étaient déployés pour celui qui avait reçu si longtemps, si stoïquement, avec une fierté si noble, l'insulte et l'outrage.

Le ciel, devenu d'azur, semblait illuminé par un reflet du soleil d'Austerlitz ; à la fin, le même homme à qui l'Angleterre accordait à peine le titre de général! l'Angleterre le saluait empereur et roi.

Le cortège aperçut bientôt les brillants états-majors des corvettes, en costume à la fois sévère et riche, bleu et or, et le jeune prince de Joinville, qui attendait les restes de l'Empereur avec autant d'émotion que de patience et de modestie. La musique du prince exécuta des harmonies funèbres. L'abbé Coquereau vint se placer sur les devants et offrit de l'eau bénite au jeune chef de l'expédition; c'est alors que le gouverneur anglais fit sa remise officielle des restes mortels de l'empereur Napoléon. Pendant ce temps, les chaloupes, décorées d'aigles et d'ornements noirs, avaient accosté le quai; quelques minutes après, le cercueil y était descendu.

Le cortège aperçut bientôt les brillants états-majors des corvettes, en costume à la fois sévère et riche, bleu et or, et le jeune prince de Joinville, qui attendait les restes de l'Empereur avec autant d'émotion que de patience et de modestie. La musique du prince exécuta des harmonies funèbres. L'abbé Coquereau vint se placer sur les devants et offrit de l'eau bénite au jeune chef de l'expédition; c'est alors que le gouverneur anglais fit sa remise officielle des restes mortels de l'empereur Napoléon. Pendant ce temps, les chaloupes, décorées d'aigles et d'ornements noirs, avaient accosté le quai; quelques minutes après, le cercueil y était descendu.

À six heures on poussa au large, les trois couleurs parurent à la tête du mât, un immense éclair illumina l'horizon, une ligne de feu sillonna les flancs de la Belle-Poule, de l'Oreste et de la Favorite. On y répondit de toutes parts : cent coups de canon annoncèrent enfin que tu nous appartenais de nouveau, ô toi, notre maître et le maître de l'avenir, sublime Empereur!

La marche des canots fut lente, et trois fois, pendant le trajet, des bordées de cent coups de canon les saluèrent.